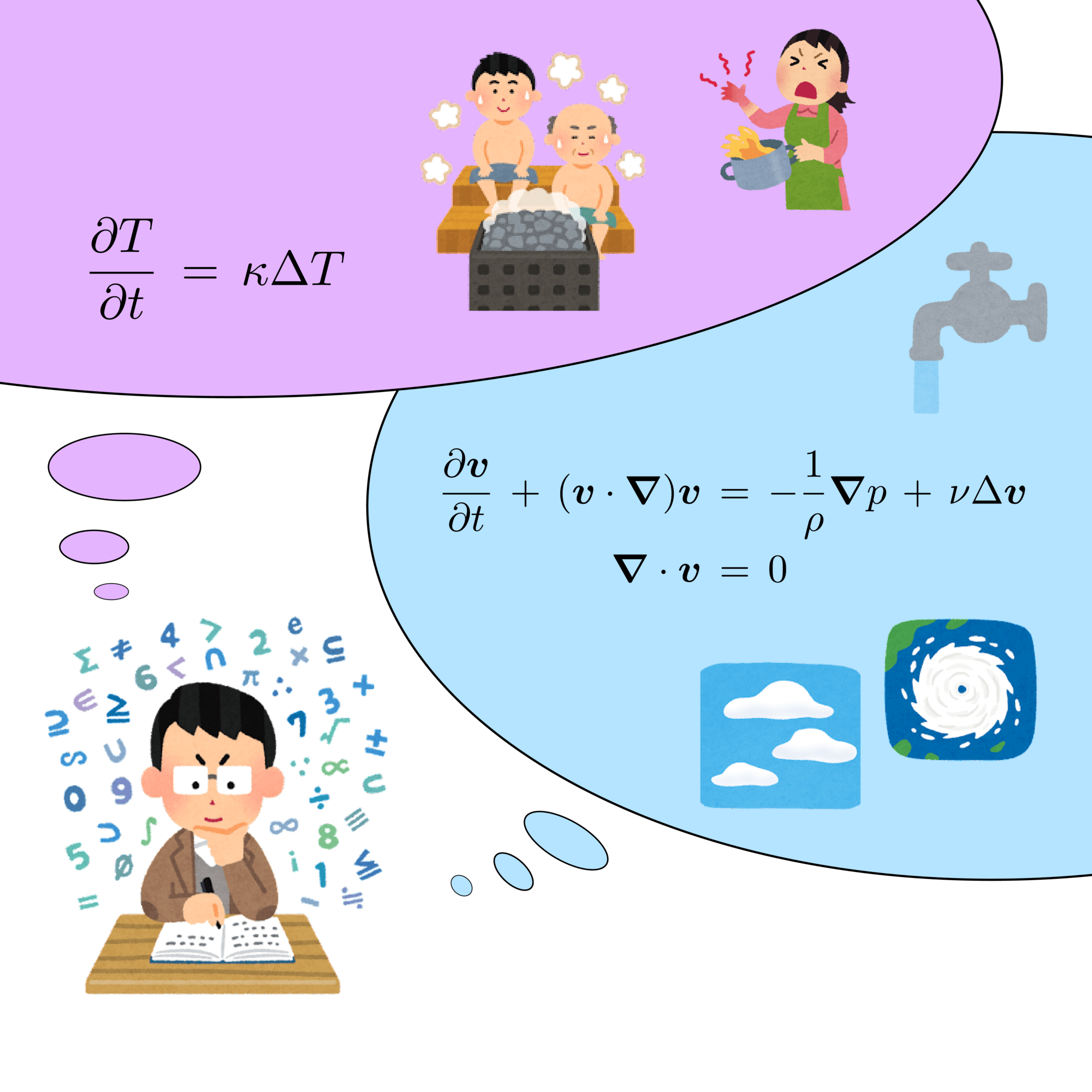

数学物理現象を記述する数式の世界

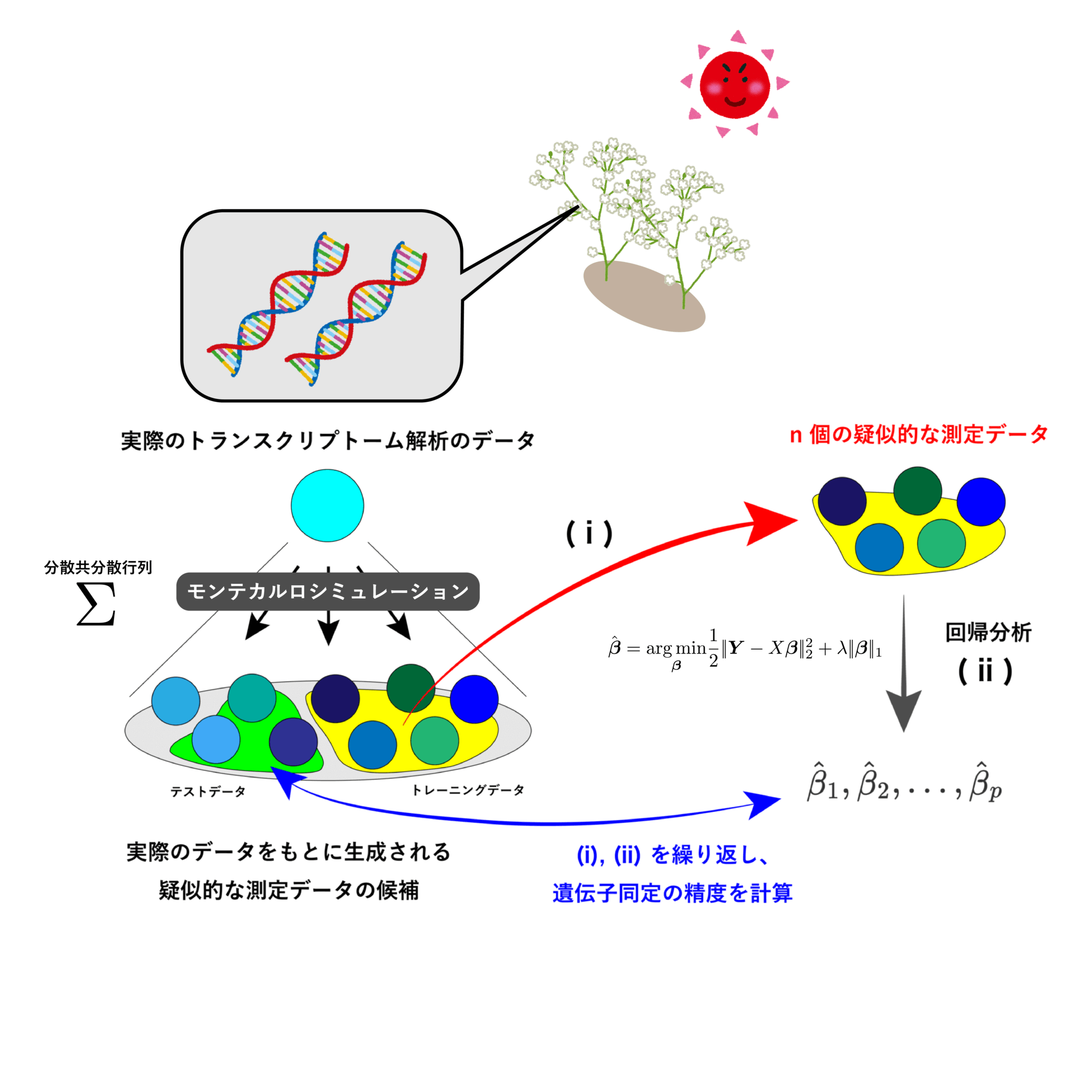

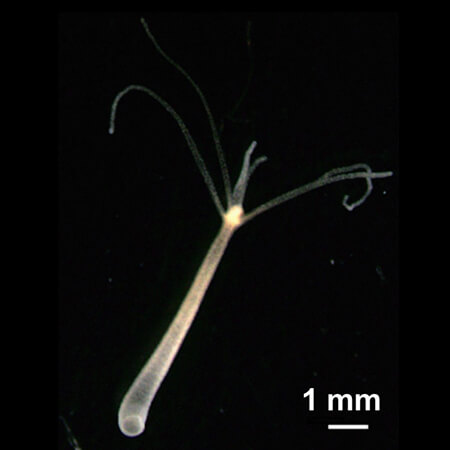

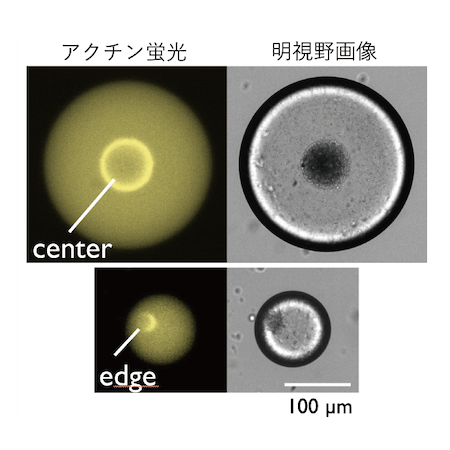

わたしたちの暮らしを支える多くの技術は、自然界で起こる様々な現象を人類が理解することによって発展していきました。科学の加速的な発展は、複雑な物理現象を理解しやすい数式という形で明瞭化し、定量的な予測を可能にしたことによるところが大きいと考えられます。多くの場合、この物理現象を記述する数式は、高校数学で学ぶ微分を用いた微分方程式という形の数式で表現されます。そのため、多くの物理現象が微分方程式のもつ数学的側面から理解されてきました。数理学府 博士後期課程の藤井さんは、空気や水など流体の運動を記述するナビエ-ストークス方程式について研究しています。微分方程式の魅力や最近得られた研究成果について藤井さんに解説していただきます。

続きを読む