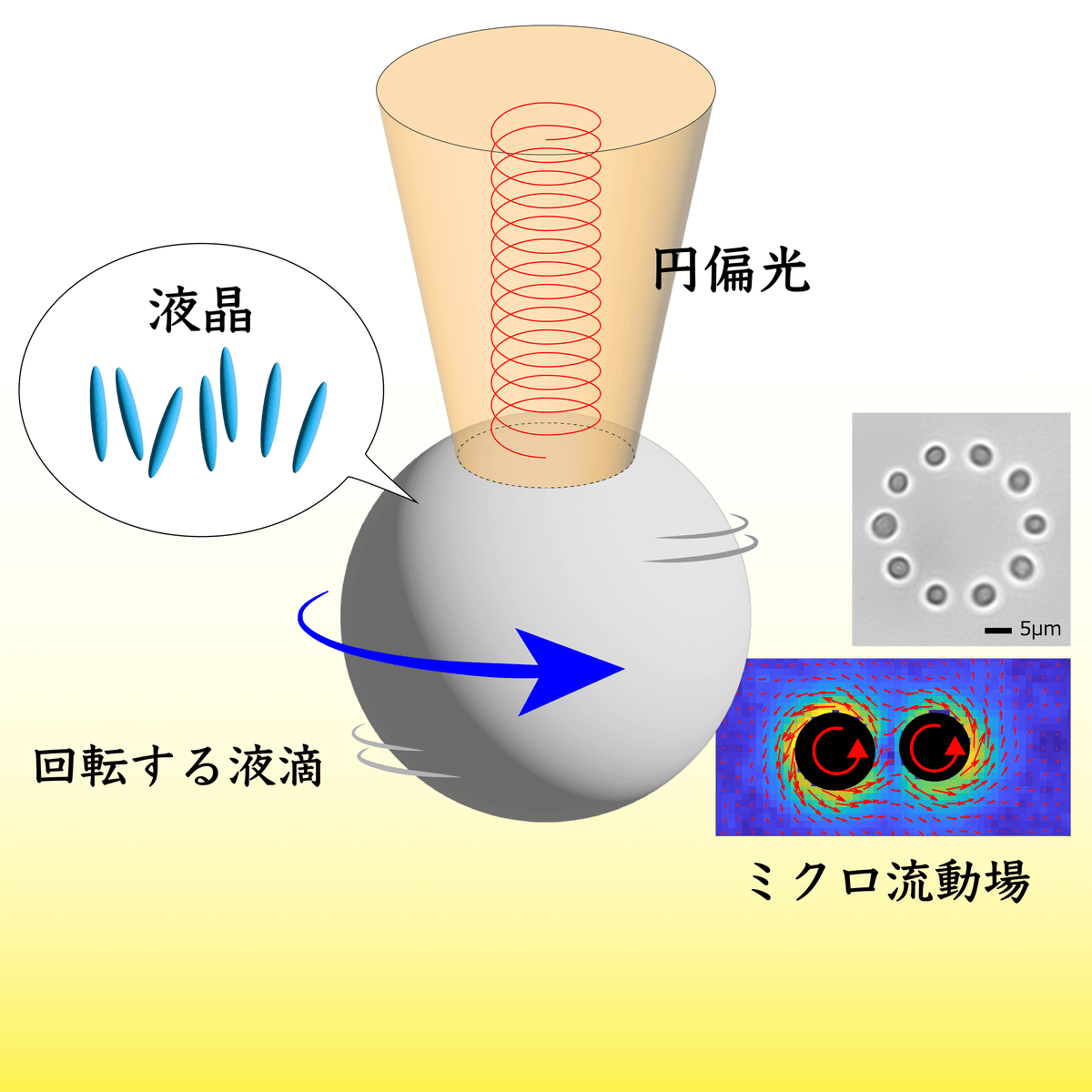

物理光で回る液晶液滴

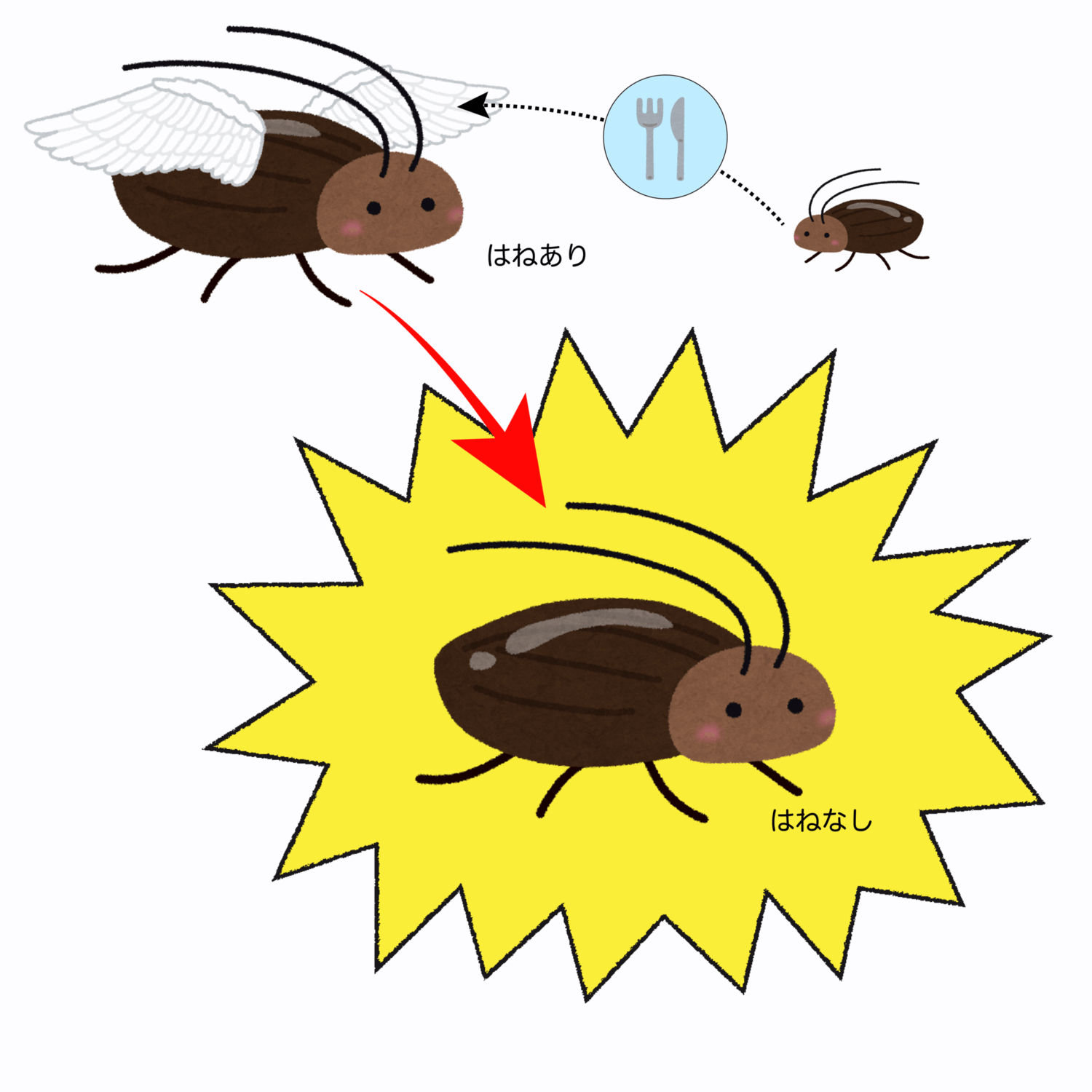

レーザー光を集光することで、焦点付近に微小な物体を捕捉する技術を「光ピンセット」といい、この技術を利用することで、細胞などの小さくて柔らかいものを精密に制御することが可能となります。光学異方性を持つ物体であれば、光電場の振動方向が回り続ける円偏光を照射することで、物体を回転させることもできます。この回転は、非接触で制御できることから、マイクロ流動場デバイスとして有用であります。デバイスとして応用するためには、そのエネルギー効率が重要となります。そこで本研究では、内部構造の制御が容易な液晶液滴 (光学異方性粒子) を用いて、その内部構造と回転メカニズムの関係を調べ、エネルギー変換効率の評価を行いました。さらに、エネルギー効率の高い液滴を用いて、制御可能なミクロ流動場の構築に成功しました。

続きを読む