私たちの生活に欠かせない鉄の原料である鉄鉱石の大部分は、世界中に広がる縞状鉄鉱層 (BIF)[1]と呼ばれる地層から採掘されています。この縞状鉄鉱層は、主に約 27 億年前から約 18 億年前の太古代や原生代[2]に海底で堆積したものだと考えられていますが、その詳しい成因はわかっていません。一方で、鹿児島県 薩摩硫黄島にある長浜湾の海底では、鉄を多く含む熱水が湧き出しており、太古の海底と同じように今まさに鉄鉱層が形成しています。そこで、倉冨 隆さん (研究当時 理学府 地球惑星科学専攻 地球進化史研究室) を含む、理学研究院 地球惑星科学部門の清川 昌一 准教授らの研究グループは、現在の長浜湾の海底環境をアナロジーとして太古の鉄鉱層形成メカニズムを推定し、その形成には生物活動が重要な役割を果たしていた可能性があることを明らかにしました。この研究成果は、Geological Society of America Bulletin に掲載されています。

また、九州大学 理学研究院と薩摩硫黄島のある鹿児島県三島村は、地質・海洋研究調査に関する協定を締結し、研究の更なる進展が期待されます (トピックス 2021年7月28日)。

硫黄島 (薩摩硫黄島、図1) は、鹿児島県 鹿児島郡 三島村にある火山島で、海底に潜む鬼界カルデラ[3]の縁に位置します。島の東側には、活発な火山活動を続ける硫黄岳 (標高 703m) がそびえており (図2)、かつてはこの火山活動によって生じた硫黄や珪石[4]の採掘が行われていました。硫黄岳を構成する岩石 (流紋岩) の成分が溶け出すことで、島の東側の海水には乳白色の濁りが見られます。一方、長浜湾周辺の海水は、鉄を多く含んでいるために赤茶色に濁っています。この理由は、硫黄岳の地熱によって温められた地下水が、硫黄岳と長浜湾の中間に位置する稲村岳 (標高 236m) を構成する岩石 (玄武岩) の成分を取り込みながら長浜湾に流出しているためだと考えられています。

![クリックやタップで拡大 <dfn class="fig">図2</dfn>:<span class="qrinews-figure-title">[左] 西側から長浜湾を見下ろした様子</span> 手前の港が長浜湾、右奥の山が硫黄岳である。硫黄岳の手前には、稲村岳が見える。 <b>[右] ガスマスクを着用した清川准教授</b>  硫黄岳の火口周辺は硫化水素が発生しており、ガスマスクがなければ死に至ることもある。写真は倉冨さんより提供。](images/220627/fig2-267ddc94.jpg)

このように「ジオ」[5]にあふれ、地球の営みを感じることのできる硫黄島は、同じく鹿児島県 鹿児島郡 三島村の竹島・黒島とともに三島村・鬼界カルデラジオパーク (図3、図4) として、2015 年に日本ジオパークに認定されました (日本ジオパークネットワーク web サイト)。ジオパークとは、地球科学的な価値があり、地球を学んで楽しめる地域のことで、2022 年 6 月現在 46 地域が日本ジオパークの認定を受けています。![クリックやタップで拡大 <dfn class="fig">図3</dfn>:<span class="qrinews-figure-title">火山性堆積物を観察できる<ruby>平家城<rp>《</rp><rt>へいけのじょう</rt><rp>》</rp></ruby>ジオサイト</span> [左] 日本ジオパーク認定に向けて、研究室のメンバーで行った草刈りのお手伝い。[右] 資料館に展示する標本のための地層の剥ぎ取り。地層に接着剤をつけて剥がし取る。写真は倉冨さんより提供。](images/220627/fig3-e08343fb.jpg)

長浜湾の海水が赤茶色である理由は鉄が多く溶け込んでいるためでしたが、その詳細を調べることは、硫黄島を理解すること以上の意義があるかもしれません。実は、大昔 —— 恐竜の時代よりもはるかに大昔 —— 太古代という時代の海は、長浜湾の熱水のように鉄が多く溶け込んでいたのではないかと言われています。その後、約 27 億年前 (太古代の後期) に光合成を行うシアノバクテリアが大繁栄し、それ以前の大気や海洋にはあまりなかった酸素が急激に増加しました。この海中の酸素濃度の増加が原因で、それまで還元的だった海にたくさん溶け込んでいた鉄が一気に酸化して沈殿し[6]、大規模な鉄鉱層が形成したと考えられています。

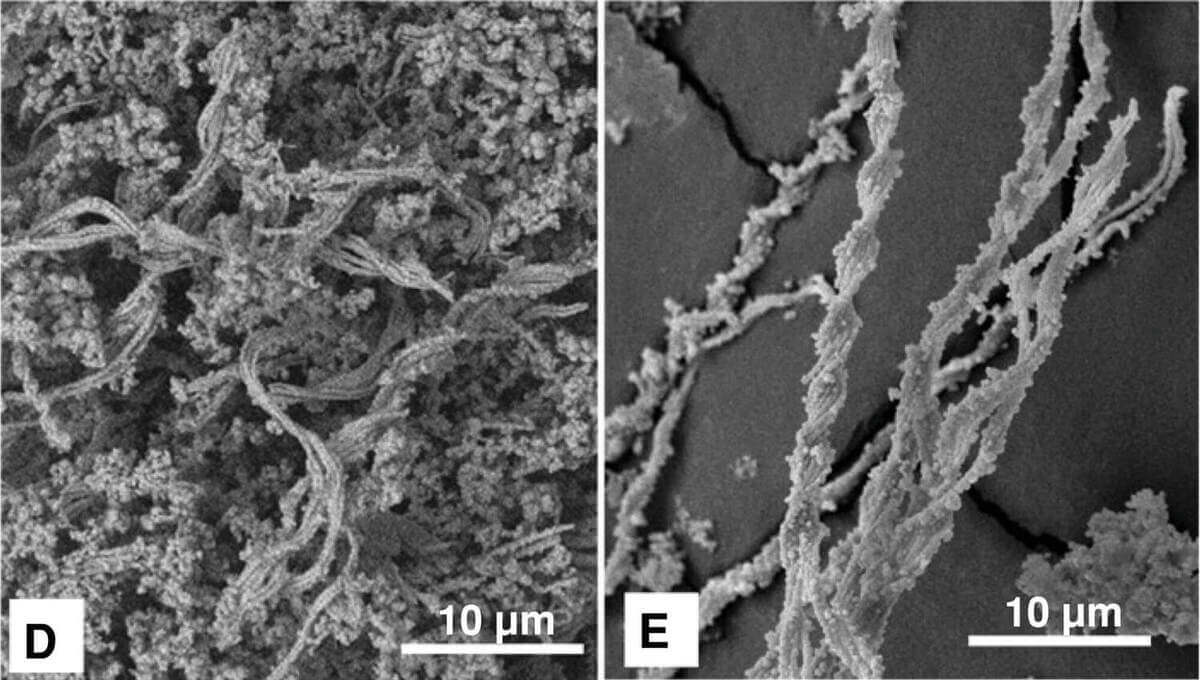

しかし、あらゆる鉄鉱層が上記のような無機的なシナリオだけで形成したとは言えません。例えば、鉄酸化バクテリア が関与して鉄鉱層を形成した可能性も指摘されています。このバクテリアは、鉄を酸化することでエネルギーを取り出し、老廃物として鉄の水酸化物を排出します。この鉄酸化バクテリアの「ふん」(図5) が鉄鉱層形成に一役買っているかもしれません。そこで、倉冨さんらは現世で今まさに鉄の沈殿が生じている長浜湾の堆積システムを調べることで、十分に理解されていない太古の鉄鉱層形成の場を推定しようと考えました。

鉄が豊富にある熱水環境は硫黄島以外にもありますが、それらは深海底であることが多くアクセスが困難で詳細な検討が難しい。浅海熱水域の中で硫黄島は圧倒的に鉄の濃度が高いので、鉄鉱層の形成を研究するにはもってこいの場所です (倉冨 & 清川, 2015)。

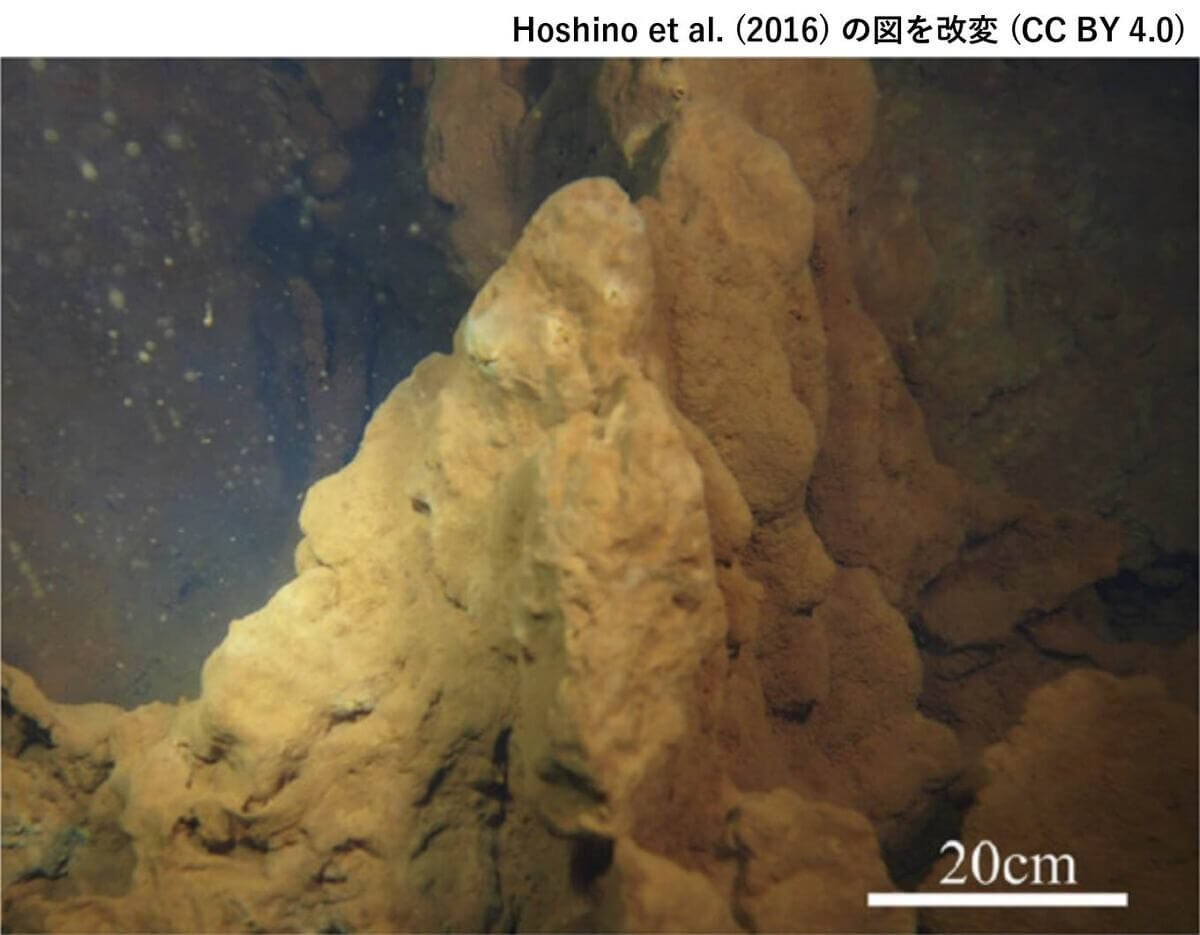

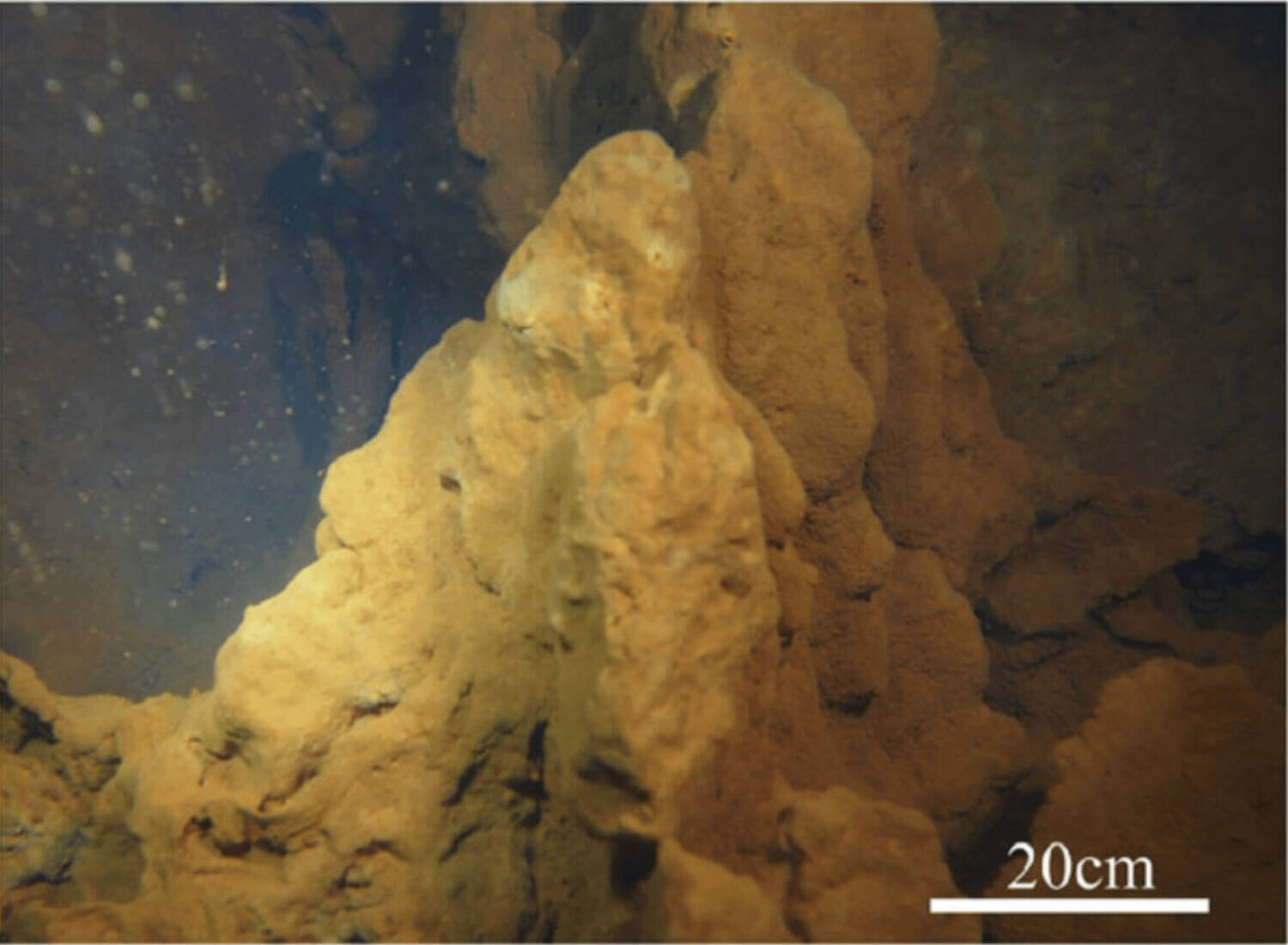

鉄が豊富にある熱水環境は硫黄島以外にもありますが、それらは深海底であることが多くアクセスが困難で詳細な検討が難しい。浅海熱水域の中で硫黄島は圧倒的に鉄の濃度が高いので、鉄鉱層の形成を研究するにはもってこいの場所です (倉冨 & 清川, 2015)。 清川准教授の研究室では、観察を重要視しているそうです。実際に長浜湾に潜ってみると、海底には熱水が湧き出るチムニーという煙突状の構造が多数あることがわかりました (図6)。このチムニーの一部を採取し、X 線 CT スキャンを撮ったものが 図7 です。これらの観察から、チムニーは黒っぽくて硬めの殻のようなもの (以下では「ハード層」と呼ぶ) が幾重にも重なった構造をしており、下から上に積み重なって大きくなっていることがわかりました。この「ハード層」の隙間には、泥っぽい物質 (「ソフト層」と呼ぶ) が満たされています。また、「ソフト層」には枝分かれした細い熱水の通り道がたくさんあることもわかりました。

![クリックやタップで拡大 <dfn class="fig">図7</dfn>:<span class="qrinews-figure-title">[A] 採取された水酸化鉄チムニー [B] 水酸化鉄チムニーの X 線画像</span> 灰色の部分が「ソフト層」、白色の部分が「ハード層」に対応する。「ソフト層」にはポツポツと穴が空いていることが観察される。 <b>[C] 複数枚の X 線画像を合成したもの</b> [B]で観察された穴は枝状に繋がっており、熱水の通り道であったことが予想される。<a href="#app1" class="link-to-lower-part"><cite class="article"><span class="i">Kiyokawa et al</span>. (2021)</cite></a>の図を改変 (<cite class="article"><span class="i">Geological Society of America</span></cite> から許可を得て掲載)。](images/220627/fig7-916e51c0.jpg)

まずは観察と記載、と口酸っぱく言われました。そこから仮説を立てて、それを立証するために化学分析などを行いました。

まずは観察と記載、と口酸っぱく言われました。そこから仮説を立てて、それを立証するために化学分析などを行いました。 さらに、走査型電子顕微鏡 (SEM, Scanning Electron Microscope)[7]による観察と薄片観察[8]から、「ソフト層」の部分に鉄酸化バクテリアの活動の痕跡が見つかりました (図8)[9]。一方「ハード層」では、「ソフト層」に見られた構造が核となって、生物活動とは関係のない無機的に生じた鉄の水酸化物で覆われた様子が観察されます。このことから、「ソフト層」は主に鉄酸化バクテリアによってつくられ、「ハード層」は熱水の供給が中断したことなどが原因で微生物の活動が停止して形成したと考えることができます。すなわち、長浜湾の鉄鉱層形成には有機的・無機的反応の両方が関わっていることになります。![クリックやタップで拡大 <dfn class="fig">図8</dfn>:<span class="qrinews-figure-title">[左D]「ソフト層」の SEM 画像</span> 鉄酸化バクテリアの活動の証拠であるストークが見られる。 <b>[左F]「ハード層」の SEM 画像</b> 無機的に生じた鉄の水酸化物でストークが覆われ、数珠のような構造になっている。<a href="#app1" class="link-to-lower-part"><cite class="article"><span class="i">Kiyokawa et al</span>. (2021)</cite></a> の図を改変 (<cite class="article"><span class="i">Geological Society of America</span></cite> から許可を得て掲載)。 <b>[右] 薄片画像</b> 図の上方の色が濃い部分が「ハード層」、下方の色の薄い部分が「ソフト層」に対応する。「ソフト層」に縦方向のすじが見られるのは、無機的な反応が自発的に進行する場所を求めて、鉄酸化バクテリアが移動するためだと考えられている。画像は倉冨さんより提供。](images/220627/fig8-b907df3c.jpg)

今回のチムニーのような柔らかい試料の薄片を作成するのは大変でした。そのまま乾燥させると乾裂して構造が壊れてしまうため、有機溶媒を用いて中の水分を置換する必要があります。それを樹脂で固定して慎重に削ることでようやく1枚の薄片が完成です。

今回のチムニーのような柔らかい試料の薄片を作成するのは大変でした。そのまま乾燥させると乾裂して構造が壊れてしまうため、有機溶媒を用いて中の水分を置換する必要があります。それを樹脂で固定して慎重に削ることでようやく1枚の薄片が完成です。 この研究を始めた頃は、微生物の活動が長浜湾の鉄鉱層形成に関係しているとは想定していませんでした。研究を進めていくにつれ、無機的な反応だけで形成したと説明するのは難しいことが分かり、鉄酸化バクテリアの関与を視野にいれる必要が出てきました。そして、海洋研究開発機構 高知コア研究所の星野さんとの共同研究がスタートしました。

この研究を始めた頃は、微生物の活動が長浜湾の鉄鉱層形成に関係しているとは想定していませんでした。研究を進めていくにつれ、無機的な反応だけで形成したと説明するのは難しいことが分かり、鉄酸化バクテリアの関与を視野にいれる必要が出てきました。そして、海洋研究開発機構 高知コア研究所の星野さんとの共同研究がスタートしました。 また、海水の水質測定からも、長浜湾では無機的な反応だけでなく、鉄酸化バクテリアによる鉄鉱層形成が可能であることが裏付けされました (図9左、中)。一方で、長浜湾の海水の濁りの大部分は、無機的な反応による沈殿物が浮遊しているためであることも確認されました (図9右)。この濁りをつくる鉄水酸化物もまた、少しずつ海底に堆積し、鉄鉱層形成に助力しています。もしかすると、このような生物活動と無機的な反応の共存が太古の海でも起こり、その名残が私たちの生活を支える鉄資源になっているのかもしれません。![クリックやタップで拡大 <dfn class="fig">図9</dfn>:<span class="qrinews-figure-title">[左] 長浜湾における水質測定の結果の模式図</span> 海水中の鉄イオンの挙動を、横軸を pH (水素イオン指数) 、縦軸を酸化還元電位 <a id="note10" href="#foot10" title="酸化還元反応において電子をやりとりする際に生じる電位のことで、例えば水素の酸化還元反応を基準 (0V) として表します。酸化・還元のしやすさの指標としてよく用いられます。"><sup>[10]</sup></a>で表したもの。グラフ上の色で分けられた領域によって、鉄イオンの挙動が異なる (鉄イオンで安定な環境、微生物活動で鉄が酸化される環境、無機的に鉄が酸化される環境)。灰色の領域は、長浜湾での海水の測定値に対応する。また、星印は噴出する熱水を直接測定したときの値である。詳細は<a href="#app1" class="link-to-lower-part"><cite class="article"><span class="i">Kiyokawa et al</span>. (2021)</cite></a>を参照。 <b>[中] 長浜湾での測定の様子</b> 倉冨さんの先輩が硫黄島に 1 ヶ月ほど泊まり込み、さまざまな水深での温度や水質を測定されたそう。 <b>[右] トラップコア</b> 海底に沈めておくことで、上方から沈んでくるもののみを捕捉できる。この調査により、長浜湾の海水の濁りは無機的な反応による沈殿物だとわかった。写真は倉冨さんより提供。](images/220627/fig9-346db7cf.jpg)

倉冨さんは学生時代、年に数回の頻度で硫黄島に出向き調査を行っていたそうです。その調査の様子をお話していただきました。

長浜湾の港にはコンテナを利用した機材置き場があり、研究室のメンバーは「第一研究所」と呼んでいたそうです (図10左)。ここを拠点として、湾の調査する地点に手漕ぎボートで向かいます (図10右)。研究にはたくさんの方が関わり、さまざまな装置を使って行われました (図11)。また、島の旅館には泊まらず、あえてテントを張って寝泊まりするのが、当時の清川研究室 流の調査のやり方でした (図12)。![クリックやタップで拡大 <dfn class="fig">図10</dfn>:<span class="qrinews-figure-title">[左] コンテナを活用した「第一研究所」</span>  <b>[右] 手漕ぎボートに乗って</b> 長浜湾に潜ってチムニーを採取するのは潜水のライセンスを持っている清川准教授のお仕事。視界が悪く漁具が落ちていて危険なため、学生たちは潜ることなくボートの上からサンプルを受け取る。写真は倉冨さんより提供。](images/220627/fig10-596cfede.jpg)

![クリックやタップで拡大 <dfn class="fig">図11</dfn>:<span class="qrinews-figure-title">[左] オグリビュー</span> 気象条件と長浜湾の沈殿の様子を記録するためのカメラ。オグリさんがつくったためオグリビューと呼ばれている。 <b>[右] モグリビュー</b> 海底に設置できるオグリビューの改良型。潜りビュー。写真は倉冨さんより提供。](images/220627/fig11-b18c25af.jpg)

![クリックやタップで拡大 <dfn class="fig">図12</dfn>:<span class="qrinews-figure-title">[左] 硫黄島のテントサイト</span>  <b>[右] テントサイトの炊事場で調理する清川准教授</b> 写真は倉冨さんより提供。](images/220627/fig12-7b8a6ba7.jpg)

清川先生はどんなところでも学生数人分 (クラスの巡検では数十人分!?) のご飯はあっという間に作ってしまいます。それも朝昼晩。味は言うまでもなく美味しく、調査中の方が太ってしまいます。

清川先生はどんなところでも学生数人分 (クラスの巡検では数十人分!?) のご飯はあっという間に作ってしまいます。それも朝昼晩。味は言うまでもなく美味しく、調査中の方が太ってしまいます。  九州大学に入学した当初は宇宙の研究をしたいと思っていましたが、清川先生の授業の巡検で、地層から過去の歴史がわかるということを知って、地質学に興味を持ちました。岩石や地層を観察・分析すれば、過去の時代にタイムスリップできるのが楽しいです。

九州大学に入学した当初は宇宙の研究をしたいと思っていましたが、清川先生の授業の巡検で、地層から過去の歴史がわかるということを知って、地質学に興味を持ちました。岩石や地層を観察・分析すれば、過去の時代にタイムスリップできるのが楽しいです。 授業の巡検の準備など研究以外の手伝いも多くありましたが、今となっては良い経験でした。学会発表のついでにグランドキャニオンに巡検に行ったことなど、様々なことを体験できたことは良い経験でした。

授業の巡検の準備など研究以外の手伝いも多くありましたが、今となっては良い経験でした。学会発表のついでにグランドキャニオンに巡検に行ったことなど、様々なことを体験できたことは良い経験でした。 今は石油会社で国内の油田・ガス田の開発に関する地質業務を行っています。そこ傍ら CCS やメタンハイドレートの調査にも関わっています。研究室での観察~分析、それらを統合してまとめていく経験は、幅広い知識や経験を求められる現在の仕事にも役立っていると実感しています。

今は石油会社で国内の油田・ガス田の開発に関する地質業務を行っています。そこ傍ら CCS やメタンハイドレートの調査にも関わっています。研究室での観察~分析、それらを統合してまとめていく経験は、幅広い知識や経験を求められる現在の仕事にも役立っていると実感しています。

Note:

より詳しく知りたい方は・・・