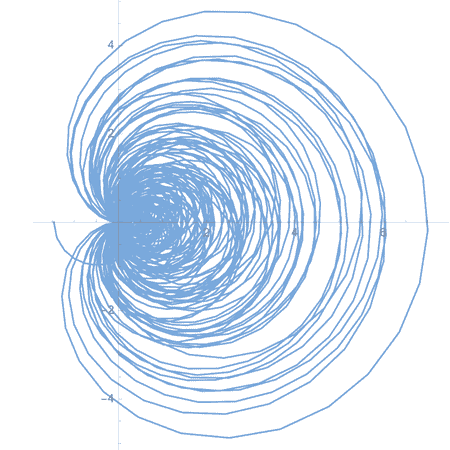

数学素数の近似公式を果たす「ゼータ関数」

「素数」と聞くと、わたしたちの生活とかけ離れたもののように思われるかもしれません。しかし、実は情報社会が成り立つためには素数が無くてはならない存在であり、通信の安全性は素数によって保たれているのです。本稿では、そんな素数が魅せる不思議な世界について数理学研究院のアデ イルマ スリアジャヤ先生に解説していただきます。素数とは何なのか? どれくらいたくさんあるのか? という素朴な疑問からはじめて、「素数の分布」と数学界の未解決問題「リーマン予想」のつながりや先生ご自身の研究に至るまで、ワクワクするような数学の物語へと飛び込んでみましょう。

続きを読む