図形や空間を研究する分野を幾何学と言います。多角形や多面体のような辺や面からなる図形から、球面のように曲がった空間、さらには専門用語でリーマン多様体と呼ばれる対象など様々なものが研究されています。とりわけ微分幾何学と呼ばれる分野では、空間の上の \(2\) 点を結ぶ最短線を求めたり、空間の曲がり具合を調べたりすることでその空間がどういう形をしているのかを把握していきます。

近年、この分野に空間列の収束という新しい考え方が持ち込まれました。高校で習う「数列の収束と極限」のように、空間を少しずつ動かしていくと、空間の性質がどのように変わるのか?また極限に現れる空間はどういう形をしているのか?そのような問題に答えていくのが空間の収束理論です。中でも私 (数理学研究院 数学部門 助教 数川大輔) は次元がどんどん大きくなって無限大になるような空間列に興味を持って研究しています。

まず最初に「数列の収束」の話を少しします。実数の列

\(\{a_n\}_{n=1}^\infty,\quad\)

があったときに、\(a_n\) がある実数 \(a\) に近づいていくとき、\(\{a_n\}_{n=1}^\infty\) は \(a\) に収束すると言い、\(a\) を数列 \(\{a_n\}_{n=1}^\infty\) の極限と言います。例えば、

といった具合です。ところで、\(a_n\) が \(a\) に “近づく” と言ったとき、\(a_n\) と \(a\) の間の距離が \(0\) になっていくことを意識してください。数列の収束はご存知の方も多いと思いますが、我々は空間列の収束を考えたいのでした。そのために、まず何が必要かというと、2 つの空間が “近い” という概念です。

まず、空間の意味をはっきりさせましょう。\(2\) 点間に距離が定まっていて、部分集合の体積[1]が定まっている空間を測度距離空間と呼びます。大きさの決まっている多面体や曲面、リーマン多様体と呼ばれる空間などは全て測度距離空間と考えることができます。以下、単に空間と言ったらこのような対象を指します。

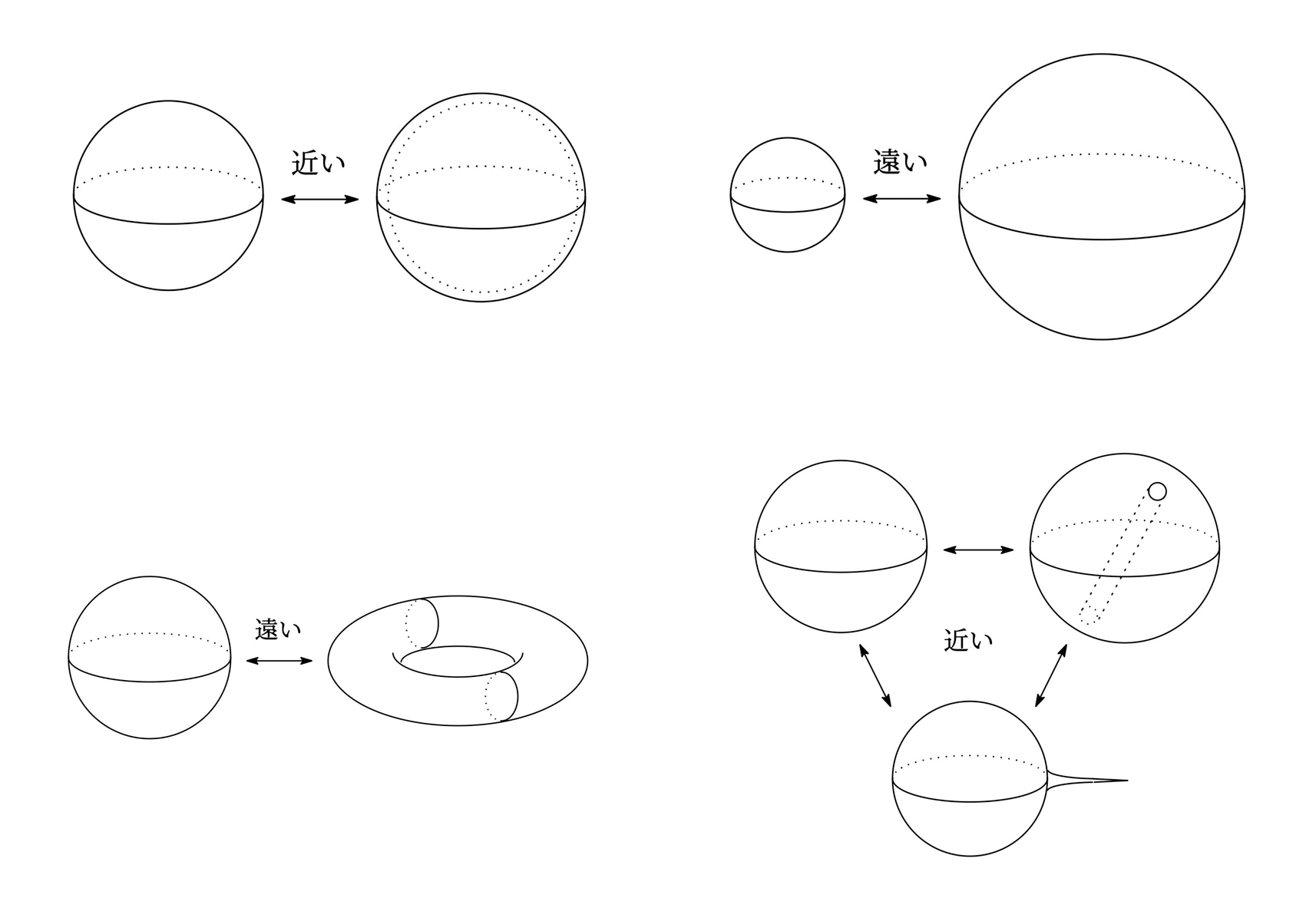

さて、2 つの空間が近いという概念には絶対的、標準的というものは特になく、考え方によって (それが適切であれば) いくらでも定めることができます。ここでまず紹介するものは、測度距離空間に対する最も有名な近さの概念です。ただし、厳密な定義は難しいのでその感覚といくつかの例でご説明します。半径 \(r\) の \(3\) 次元の球体

を考えましょう。まず、2 つの半径 \(r\) と \(r'\) が近いとき、2 つの球体 \(B^3(r)\) と \(B^3(r')\) も近く、逆に \(r\) と \(r'\) が全く違うスケールのとき、2 つの球体 \(B^3(r)\) と \(B^3(r')\) は遠いと考えます (図1 上)。視覚的な曲がり具合だけでなくサイズも空間の要素の 1 つです。一方で、ほぼ同じサイズの球体の片方に小さい穴が空いていたり、細い針が飛び出ていても大して気にせずにそれらは近いと考えます (図1 右下)。

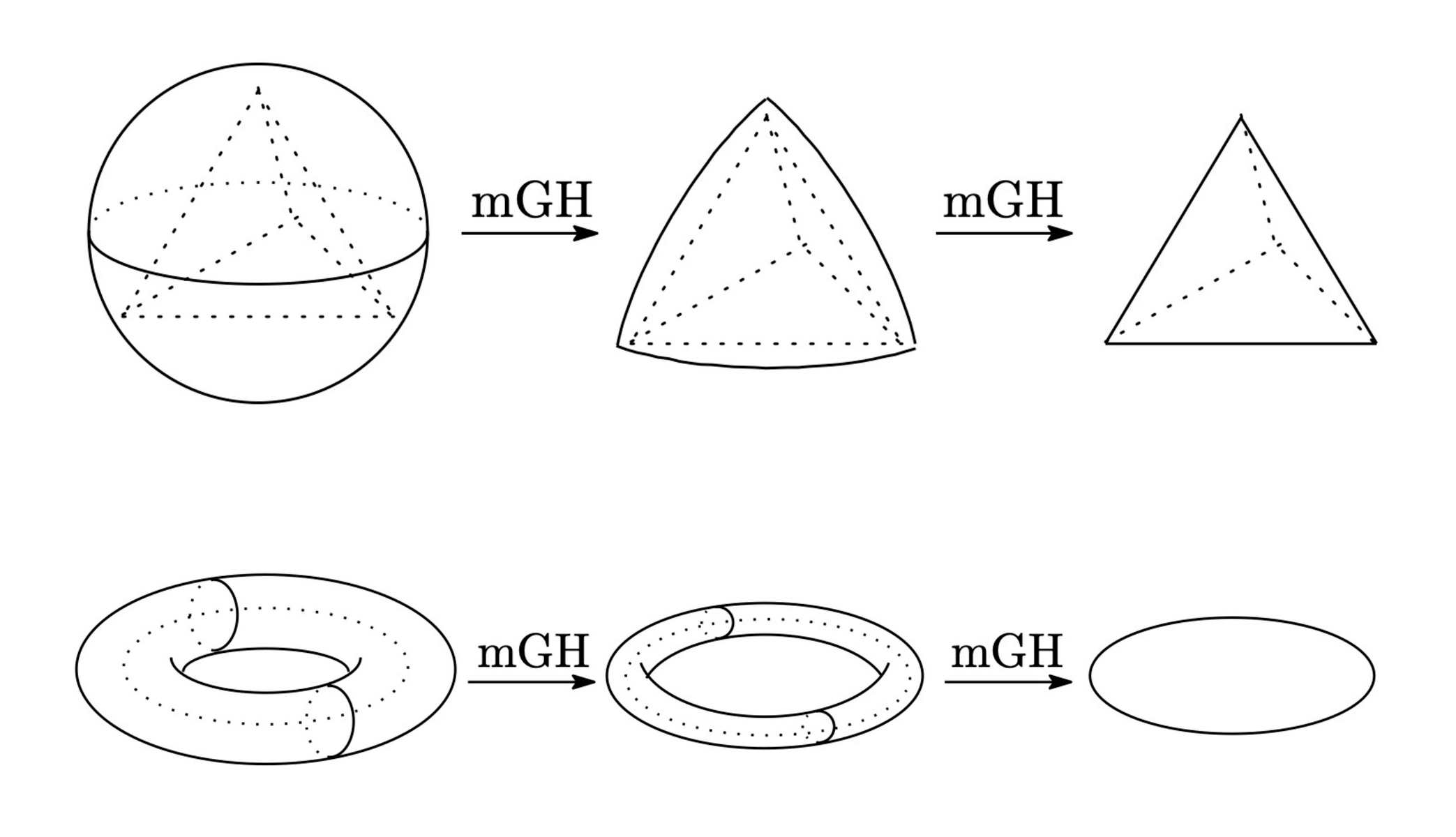

このような意味で 2 つの空間が近いとき、“測度付きグロモフ-ハウスドルフ (mGH) の意味で近い” と言います。2 つの空間が近いという意味が決まると、数列の場合と同じように、空間の列がだんだんある空間に近づいていく収束の概念が定義できます。空間が mGH の意味で近づいていく収束を mGH 収束と呼びます。mGH 収束する空間列の例を見てみましょう (図2)。

1 つ目の例は球が四面体に向かって少しずつ近づいていっている様子です。2 つ目の例では、浮き輪がだんだん萎んで円周に近づいていっています。mGH 収束の例はある形に徐々に近づいていく様子が直感的に分かりやすいと思います。しかしながら、このような空間の収束を数学の言葉で正確に表すのはなかなか難しく、そもそも数列と同じように考えようという発想は近年まで登場しない斬新なものでした。

さて、上記のような空間列の収束を考えるとなにが嬉しいのでしょうか。それはこれらの空間の収束とともに、各空間の上に定まる幾何学的な量の (半) 連続性が考えられることにあります。例えば、リーマン多様体にはリッチ曲率[2]という空間の曲がり具合を表す重要な量が定まります。より広い測度距離空間の枠組みでもリッチ曲率の最小の値を定めることができ、この量は空間の mGH 収束に関して上半連続になります。すなわち、リッチ曲率が \(K\) 以上の空間の列の極限空間はリッチ曲率が \(K\) 以上であるということです。これは曲率という重要な量が近い空間同士で比較できるということを意味します。曲率の他にも、直径やラプラシアン、熱方程式の解など様々な量の連続性が知られています。空間列の収束という視点は微分幾何学において新境地を拓きました。特に驚くべきは、図2 の収束の例を見ると分かるように、極限で突然尖った点 (特異点) を持ったり、空間の次元が下がったり (崩壊現象) していてもなお連続性を持つ量が多いということです。収束理論の登場により、滑らか (表面がつるつる) でない図形や離散的な対象の微分幾何学的研究が急速に発達しました。

いよいよ次元が増大する空間列について考えていきたいと思います。その際に、重要なのが測度の集中現象と呼ばれる高次元空間における体積の (奇妙な) 偏り現象です。\(n\) 次元の球体

を考えます。半径 \(r\) の \(n\) 次元球体の体積 \(V_n(r)\) は、

\(\vdots\)

から分かるように、\(r^n\) に比例しています[3]。ここで、\(r < 1\) として、単位球体 \(B^n(1)\) のうち、\(B^n(r)\) の占める割合を考えてみます。すると、

\(\dfrac{V_n(r)}{V_n(1)}=\dfrac{a_n r^n}{a_n 1^n}=r^n\quad(a_n\)は比例定数\()\)

ですから、\(n\to\infty\) とすると、\(V_n(r)/V_n(1)\to0\) となります。つまり、高次元の単位球体は中心付近がスカスカで表面の付近がやたらと重たいということになります。例えば、\(r=0.99\)、\(n=500\) とすると、\((0.99)^{500}\fallingdotseq0.0066\) なので、\(500\) 次元単位球体 \(B^{500}(1)\) の体積のうち、

がほとんど \(1\) に近い (例えば、\(500\) 次元では単位球体上の点の

という不等式を満たすものを \(1\)-リプシッツ関数と言い、上の関数 \(f\) は \(1\)-リプシッツ関数です。実は、この関数 \(f\) に限らず、\(B^n(1)\) 上の全ての \(1\)-リプシッツ関数は、次元 \(n\) が大きいとき、ほとんど定数に近いことが分かります。このような現象を測度の集中現象と言います。

幾何学者グロモフは測度の集中現象から、2 つの空間の \(1\)-リプシッツ関数の全体が互いに近いということによって空間の新しい近さの概念“集中の意味で近い” が適切に定義できることを見抜き、集中の意味での空間列の収束を考えました。

この集中の意味で、先程の \(n\) 次元単位球体の列 \(\{B^n(1)\}_{n=1}^\infty\) は、次元 \(n\) を無限大に発散させると、ただ \(1\) 点だけをもつ空間に収束します。

なんと “単位球体は無限次元ではたったの \(1\) 点だった” のです![4]

なぜ極限空間が \(1\) 点かと言いますと、\(1\) 点空間の上の関数は (その点の行き先のみで決まる) 定数関数のみです。上述の通り、高次元単位球体上の \(1\)-リプシッツ関数は全て定数関数に近づいていくので、空間としては \(1\) 点空間に近づくことになります。つまり、高次元の単位球体 \(B^n(1)\) は体積が異様に偏っていった挙句、\(1\) 点になってしまうという感じです。そうは言ってもなかなか不思議な現象です。特に \(n\) 次元単位球体は距離が \(2\) だけ離れた \(2\) 点を必ず持つのに、極限では \(1\) 点だと言っています。この収束は距離だけでなく体積が非常に強く影響しているのです。

次元が無限大に発散する空間列は、他にも例えば、\(n\) 次元単位球面列 \(\{S^n(1)\}_{n=1}^\infty\)、射影空間列 \(\{\mathbb{R}P^n\}_{n=1}^\infty\)、\(\{\mathbb{C}P^n\}_{n=1}^\infty\) などが、同様に測度の集中現象の観点から、\(1\) 点空間に収束します。

\(1\) 点だけでも測度距離空間なのですか?

\(1\) 点だけでも測度距離空間なのですか?

さて、これらの例を聞いて次に気になるのは、次元が無限大に発散する列で \(1\) 点空間以外に収束するものがあるのかということだと思います。近年の研究で興味深いのはこのあたりで、様々な例が見つかりつつあります。実は先ほどまで述べていた \(n\) 次元単位球体 \(B^n(1)\) を少し変えて、半径 \(\sqrt{n}\) の \(n\) 次元球体の列 \(\{B^n(\sqrt{n})\}_{n=1}^\infty\) を考えると、\(n\to\infty\) で、無限次元ガウス空間という非自明な無限次元空間が登場します。これは私と東北大学の塩谷 隆 氏との共同研究で証明されました。実は、単位球体というのは無限次元に行くときに体積が偏って \(1\) 点に潰れてしまっているという印象で、そこを適切にスケールして広げてやると、ガウシアンつまり正規分布が登場するということをこの結果は述べています。

またここで紹介した “集中の意味で近い” ことと最初に紹介した “mGH の意味で近い” ことはしっかりと関係していて、mGH 収束している空間列は集中の意味でも収束します。つまり、集中の考え方は、従来の mGH 収束よりもたくさんの収束列を考えることができ、次元が無限大に発散する列にも対応できる拡張された枠組みです。この集中の意味の収束においても例えばリッチ曲率の上半連続性が示されるなど理論が発達しています。

無限次元ガウス空間は半径が \(\sqrt{n}\) というところがポイントで、例えば \(\sqrt[3]{n}\) のようにスケールの広げ方が弱いと \(1\) 点に潰れちゃうのでしょうか?

無限次元ガウス空間は半径が \(\sqrt{n}\) というところがポイントで、例えば \(\sqrt[3]{n}\) のようにスケールの広げ方が弱いと \(1\) 点に潰れちゃうのでしょうか?

数列の収束と極限のように、空間列の収束や極限を考えることで、微分幾何学に新境地が拓かれました。空間 1 つ 1 つに注目して形を調べるだけでなく、空間同士の “近い” という関係性からそれらの形や性質を調べることができるようになりました。最もよく研究されている mGH 収束では、幾何学にまつわる様々な量の連続性が示され、滑らかとは限らない図形の幾何学を急速に発展させました。

また測度の集中現象に基づく “集中の意味の近さ” を考えることによって、次元が無限大に発散する空間列の無限次元極限を捉えることもできます。我々がよく知る具体的な空間列の無限次元の極限の姿や次元が無限大になっても保存される性質に注目が集まっています。

一方で、集中の意味の収束は mGH 収束よりも遥かに難解で未解決の問題がたくさん残っています。例えば、リッチ曲率の上半連続性は mGH 収束と同程度の結果が得られていますが、ラプラシアンや熱方程式の解などの連続性はまだまだ mGH 収束ほど十分には解明されていません。これは無限次元的な空間を含んでいるところに真の難しさがあります。集中の意味でも mGH 収束に匹敵する結果を示すことができれば、より広い枠組みで、無限次元の空間も対象とした幾何学を議論することができるようになります。この理論を発展させようと日々研究に取り組んでいます。

私がこの分野に飛び込んだのは学部 4 年生で研究室を決めるときです。3 年生のときの研究室紹介のガイダンスで私の恩師である塩谷隆先生が「この分野は新しくこれから研究することがたくさんあるし、すぐに研究の第一線に立てる」と仰られたのが刺激的でした。実際には、問題はたくさんあっても私に解ける問題は少ないということでいつも手探りで研究を行っています。最近は共同研究をする機会も増え、議論の中で新しい問題や視点が次々と生まれていて、仲間と協力する力強さを感じています。

私がこの分野に飛び込んだのは学部 4 年生で研究室を決めるときです。3 年生のときの研究室紹介のガイダンスで私の恩師である塩谷隆先生が「この分野は新しくこれから研究することがたくさんあるし、すぐに研究の第一線に立てる」と仰られたのが刺激的でした。実際には、問題はたくさんあっても私に解ける問題は少ないということでいつも手探りで研究を行っています。最近は共同研究をする機会も増え、議論の中で新しい問題や視点が次々と生まれていて、仲間と協力する力強さを感じています。

Note:

より詳しく知りたい方は・・・