屋内に現れ、苦手な人が多い茶色の昆虫、ゴキブリ。日本には 50 種類以上のゴキブリが生息していますが、そのうち人家に現れ衛生害虫とされるものは、実はたったの数種類しかいません[1]。クチキゴキブリは、人家には棲みつかない森林性のゴキブリで、普段は朽ちた木の中で生活しています。このクチキゴキブリの一種であるリュウキュウクチキゴキブリが、これまで他の生物では見つかったことのない不思議な行動をとることを、システム生命科学府 生態科学研究室の大崎さんと大学院理学研究院 生物科学部門の粕谷 英一 准教授が発見しました。この行動とは、オスとメスが交尾の前後でお互いの翅を食べてしまい、その後は二度と飛べなくなってしまう、というものです。「交尾時」に「食べる」行動として、性的共食いや婚姻贈呈という繁殖戦略が知られていますが、今回見つかった翅の食い合いはこれらには当てはまらず、新たなカテゴリーに分類される可能性があります。この研究成果は、Ethology に掲載されています。

生物は地球の長い歴史とともに進化し、生存や繁殖に有利な様々な戦略を編み出してきました。この生存と繁殖を主なテーマとし、生物の生き様や行動を研究する学問を行動生態学といいます。生物がどのように子孫を残し、どのように繁栄してきたかを解明するものであれば生態学の対象となり、中でも行動に注目した研究が行動生態学と呼ばれ、具体的には卵や子供の世話、分布域の拡大、天敵からの逃避・回避、獲物の捕獲など多岐にわたります。

この行動生態学の広範な研究対象のうち、今回は交尾時の行動について注目してみましょう。いくつかの生物では、子孫を多く残すために交尾時に様々なアクションを起こすことが知られています。例えば、カマキリのメスは、交尾時にときどきオスを食べてしまうことがあります。クモではオスが老齢のメスを食い殺してしまう例もあります。このように配偶相手を食い殺してしまうことを性的共食いと言い、栄養を効率よく摂取する戦略だと考えられています。もう一つのよく知られた交尾時の行動は婚姻贈呈で、交尾時にオスからメスへ主に栄養のある食べ物をプレゼントします[2]。この行動も、性的共食いと同様に子孫の数を増やすのに有効だと考えられています。

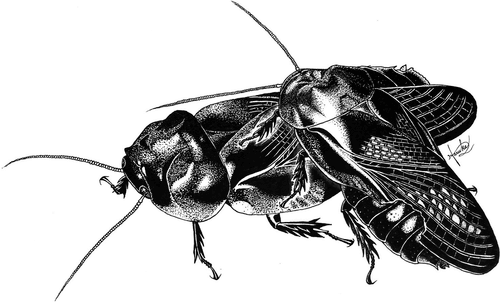

大崎さんは今回、リュウキュウクチキゴキブリという沖縄に生息する森林性のゴキブリが、交尾時に不思議な行動をとることを発見しました。この行動とは、交尾時にオスとメスがお互いの翅を食べ合うというものです (図1)。他の生物では、オスとメスが互いに体の一部を食べ合うという行動は知られていません。交尾の際の行動であるため、繁殖に有利な戦略の可能性がありますが、この行動は先ほど説明した性的共食いや婚姻贈呈には分類されないものであると大崎さんらは予想しています。その理由としては、翅を食べるだけで相手を食い殺さないこと、翅にはおそらく栄養があまりない[3]ことなどが挙げられます。

それでは、このリュウキュウクチキゴキブリのペアは何を目的として、翅の食い合いを行っているのでしょうか?彼らは、交尾前は翅を使って飛びまわり、交尾相手を探すことが分かっています[4]。相手が見つかると朽木の中にすみかを作り、そこで子を産んで夫婦で子育てを行います。リュウキュウクチキゴキブリは生涯同じペアで子を産む一夫一妻と考えられており、そのペアで数年かけて数回子を産むとされています。このような点から、少なくとも交尾相手が見つかれば翅は不要になると予想されます。そのように考えると、朽木の中では翅が邪魔だとか不衛生だとかの理由で、翅を取り外すために食べてもらっている[5]、という仮説を立てることができます。この「翅の断捨離」は何を意図して行っているのか、どのように繁殖に有利にはたらいているのかを調べるべく、大崎さんは現在リュウキュウクチキゴキブリを飼育し、様々な観察・実験を行っています (図2、図3)。

翅の食い合いは性的共食いや婚姻贈呈とは異なる新たなカテゴリーを創設する行動ではと考えています。将来、この翅の食い合いは性的共食い、婚姻贈呈に続く、第 3 の行動として教科書に載るかもしれません。

翅の食い合いは性的共食いや婚姻贈呈とは異なる新たなカテゴリーを創設する行動ではと考えています。将来、この翅の食い合いは性的共食い、婚姻贈呈に続く、第 3 の行動として教科書に載るかもしれません。大崎さんは、物心ついた時から虫が好きだったそうです。幼い頃から、虫は見ていて次から次へと疑問の湧いてくる面白い観察対象だったとのこと。中学生の時、学校でマダガスカルゴキブリ[6]を飼育・研究する機会に恵まれ、研究対象としてのゴキブリに出会いました。中学生ながら、ゴキブリは誰も研究したがらないからニッチで良いと思っていたそうです。そのような経験が、大学での研究テーマ選びにつながっていきました。

中学生の頃も、普通のゴキブリは平気だったのですが、マダガスカルゴキブリは大きくて初めて見るフォルムだったので、一瞬ギョッとしました。だけど、次の日には普通に実験していました (笑)

中学生の頃も、普通のゴキブリは平気だったのですが、マダガスカルゴキブリは大きくて初めて見るフォルムだったので、一瞬ギョッとしました。だけど、次の日には普通に実験していました (笑) ゴキブリは研究が少ないんじゃないかと中学の頃は思っていましたが、実際そんなことはなく、悪名高い衛生害虫としてのゴキブリは殺虫剤メーカーなどによって既によく研究されていました。無知って怖いですね (笑)

ゴキブリは研究が少ないんじゃないかと中学の頃は思っていましたが、実際そんなことはなく、悪名高い衛生害虫としてのゴキブリは殺虫剤メーカーなどによって既によく研究されていました。無知って怖いですね (笑)大崎さんは九州大学に入学後、生物研究部に入部しました。部の活動で沖縄などに遠征して昆虫採集を行い、そこでクチキゴキブリに出会ったそうです。クチキゴキブリは九州以南にしか生息しておらず、栃木県出身の大崎さんにとっては初めて見るゴキブリでした。そこでリュウキュウクチキゴキブリの翅がなくなっているのを見かけ、翅はどうやら食べられてしまうらしいということを知りました。当時は生態学の知識があまりなく、翅の食い合いが珍しいことやその面白さがあまり分からなかったそうです。

生物研究部昆虫班の遠征 (と言っても、ただの虫採りなのですが) では、長期休暇を利用してマレーシアや八重山諸島、奄美大島などに行きました。昆虫班の中には、虫採りに夢中になりすぎて単位取得が危ぶまれる人もいます (笑)

生物研究部昆虫班の遠征 (と言っても、ただの虫採りなのですが) では、長期休暇を利用してマレーシアや八重山諸島、奄美大島などに行きました。昆虫班の中には、虫採りに夢中になりすぎて単位取得が危ぶまれる人もいます (笑) 生物研究部には、虫を標本にしたい人と飼いたい人のどちらもいました。ただ、生きたまま持って帰るのは、途中で死んでしまうこともあるので大変ですし、海外のものは許可がないと生きた状態で持っては帰れません。それでも、生きた状態を観察できたという経験は残り、死んだ虫は標本にできます。その標本を時々眺めながら、図1 のような点描画を描いています。

生物研究部には、虫を標本にしたい人と飼いたい人のどちらもいました。ただ、生きたまま持って帰るのは、途中で死んでしまうこともあるので大変ですし、海外のものは許可がないと生きた状態で持っては帰れません。それでも、生きた状態を観察できたという経験は残り、死んだ虫は標本にできます。その標本を時々眺めながら、図1 のような点描画を描いています。もともと研究者になりたいと思っていた大崎さんは、卒業研究も先生から与えられたテーマではなく、自分が見つけてきたテーマで研究をしたいと考えていました。そこで学部 3 年生のとき、クチキゴキブリの子育てに興味があったのでその研究をしようと思い立ちましたが、なかなか良いテーマを考えつくことができず悶々としていたといいます。あるとき、リュウキュウクチキゴキブリが行うような翅の食い合いは、他の生物ではあまり知られていないことに気づき、現在の指導教員の粕谷 英一 先生に相談したそうです。そこで、この行動を研究することは生態学的に意味があるとの助言があり、研究がスタートしました。

ゴキブリだから飼育は楽だろうと勘違いされるかもしれませんが、クチキゴキブリの場合は十分な湿度と通気性がないと死んでしまうため、長期間飼うのは大変です。また、朽木が住居と餌の両方を兼ねており、定期的に新しいものを入手して交換しないといけません。学部 4 年生の頃は沖縄から採取してきた朽木を使っていたそうですが、1 ヶ月くらいでクチキゴキブリは死んでしまったそうです。それから 5 年ほど経過した現在では、飼育方法を改良し、クチキゴキブリだけでなく朽木を食べる (食材性という) 他の昆虫も飼育できるシステムが完成しました (図4)。

沖縄からクチキゴキブリを生きたまま持ち帰る時は、朽木のくずとともに容器に入れて、飛行機を利用しています[7]。一度、客室乗務員の方に中身を聞かれたのですが、ゴキブリと言うと害虫のゴキブリを想起して驚かれてしまうと思って、「土です。」と答えてしまったことがあります。容器の中身の大部分は、土に還る直前の朽木なので、あながち間違いではないですが (笑)

沖縄からクチキゴキブリを生きたまま持ち帰る時は、朽木のくずとともに容器に入れて、飛行機を利用しています[7]。一度、客室乗務員の方に中身を聞かれたのですが、ゴキブリと言うと害虫のゴキブリを想起して驚かれてしまうと思って、「土です。」と答えてしまったことがあります。容器の中身の大部分は、土に還る直前の朽木なので、あながち間違いではないですが (笑) クチキゴキブリの行動を調べるために、数日間連続で動画を撮影しますが (図2)、その動画の確認はとても骨が折れます。人間の目で見るのには限界があるので、ディープラーニングなどを用いて追跡できないか試行錯誤中です。

クチキゴキブリの行動を調べるために、数日間連続で動画を撮影しますが (図2)、その動画の確認はとても骨が折れます。人間の目で見るのには限界があるので、ディープラーニングなどを用いて追跡できないか試行錯誤中です。クチキゴキブリを長期的に飼育する方法は確立されましたが、まだ問題が残されています。それは、野外での生態があまり分かっていないということです。また、実験室で観察された行動と野外での行動がいつも同じとは限りません[8]。リュウキュウクチキゴキブリの翅の食い合いの理由を解明するためには、実験室での観察と野外調査を並行して進める必要がありそうです。

野外調査でよく用いられるトレイルカメラや GPS ロガーを小さい昆虫に対して使うのは難しいことが多いので、上手い方法を模索中です。

野外調査でよく用いられるトレイルカメラや GPS ロガーを小さい昆虫に対して使うのは難しいことが多いので、上手い方法を模索中です。 しばらくの間、新型コロナウイルスの影響で沖縄での野外調査ができていないのが残念です。

しばらくの間、新型コロナウイルスの影響で沖縄での野外調査ができていないのが残念です。現在は、翅の食い合いが繁殖に有利にはたらいているのかどうかを調べるために、翅にコーティングを施して食べられないようにする実験を行っているそうです。果たして、コーティングの有無によって、子供の数や子育ての様子に変化が見られるでしょうか?今後の進展に期待です。

今回見つかったリュウキュウクチキゴキブリの翅の食い合いが、性的共食い・婚姻贈呈に続く新たなカテゴリーに分類されることを科学的に示すためには、周辺の事実を丁寧に調べる必要があります。今後は、いろいろと角度を変えつつ、さまざまな観点から翅の食い合いを解明していきたいそうです。

翅の食い合いは非常に面白いと思っていて、自分は一生かけてクチキゴキブリの研究をしていくのだろうなと思っています。研究ネタが尽きないようなテーマを 4 年生のときに掴むことができたのは幸運でした。

翅の食い合いは非常に面白いと思っていて、自分は一生かけてクチキゴキブリの研究をしていくのだろうなと思っています。研究ネタが尽きないようなテーマを 4 年生のときに掴むことができたのは幸運でした。  クチキゴキブリは頭を押さえられるだけでスリープモードになってしまうんです。指で頭を上下から挟んでやると、お尻は丸出しなのに全身から力が抜け、まったりしています。他のゴキブリはどうでしょうね?ぜひお試しあれ。

クチキゴキブリは頭を押さえられるだけでスリープモードになってしまうんです。指で頭を上下から挟んでやると、お尻は丸出しなのに全身から力が抜け、まったりしています。他のゴキブリはどうでしょうね?ぜひお試しあれ。

Note:

より詳しく知りたい方は・・・