地下深くからマグマが上昇し、地表へと噴出する火山活動は、“動かざること山の如し”ともいわれる固体地球の極めてダイナミックな営みを目の当たりにできる自然現象です。その活動を支配するメカニズムを物理学的・化学的理論を用いて、地質学的・マグマ学的な視点から解き明かしてゆくことが私たちの目標です。火山噴火を理解するためには、こうしたマグマが関与するあらゆる過程を理解する必要がありますが、本研究分野では主として次の研究を行っています。

マグマが地下深くから上昇して火山引噴火を引き起こすまでには、マグマの発泡により発生する浮力や、結晶化によるマグマの物性の変化、まわりの岩盤にかかる応力などとのあいだでさまざまな力学的な応答があり、それが地下でのマグマの蓄積や上昇・噴火発生のメカニズムを決めています。

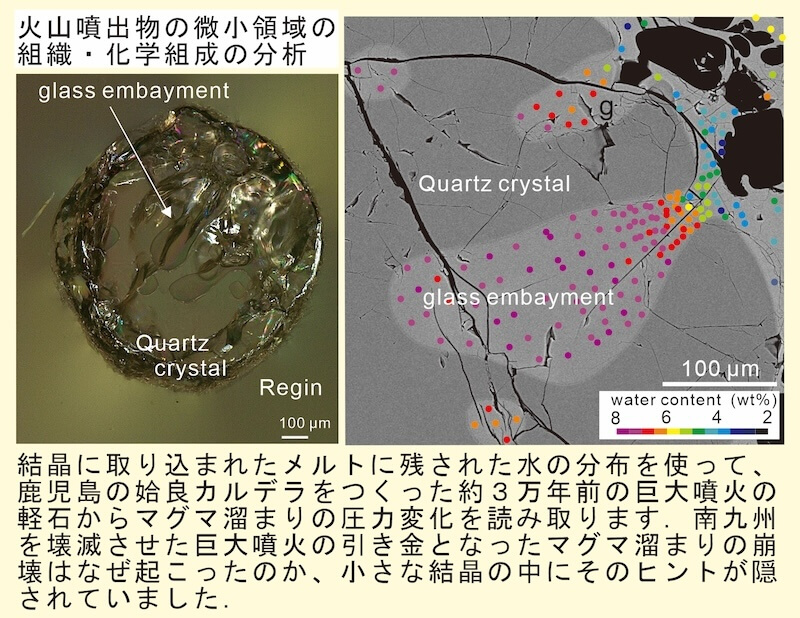

私たちは、微小な領域の化学組成分析から、火山全体の地質構造解析までさまざまな手法を駆使して、マグマの挙動を復元して噴火のメカニズムに迫る研究を行っています。そして噴火が発生したときには、そのような研究手法を用いて噴出物を迅速に解析し、いま起きている噴火がどのようなメカニズムで発生しているかをすばやく読み取ります。そうして得られた噴火メカニズムに関する情報は、噴火防災にとっても欠かせないものとなります。また、遠い地質時代の噴出物に対しても同じ手法を用いることで、現在の噴火と同じようにその噴火メカニズムを探ることができるのです。

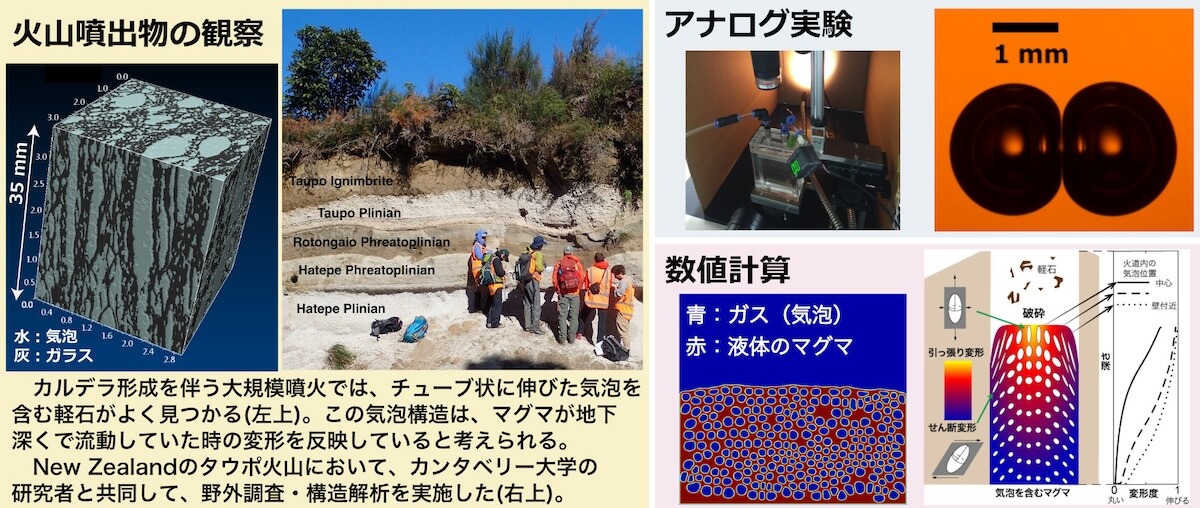

火山噴火は元来、熱力学・流体力学・弾性体力学などの幅広い物理に支配され、なおかつ、それらが相互に依存する複雑な物理現象です。軽石やスコリアといった火山噴出物からマグマ運動の履歴を読み解くには、噴出物を丁寧に観察すると同時に、幅広い視点から物理モデルを検証する必要があります。私たちは、火山噴出物の気泡組織・結晶組織を丁寧に観察し、さらに実験・理論に基づいたモデル化を行うことで、火山噴火のダイナミクスを解明しようと試みています。

最近は、特に気泡のダイナミクスを中心に、研究を進めています。具体的には、New Zealand の Taupo 火山で噴出した軽石を解析して、気泡形状のデータを取得しました。軽石に含まれる気泡形状は、マグマが地表に上がってくる過程の流動履歴を反映していると考えられます。この形状のデータを元に、マグマの流動履歴を復元するような数値計算を行いました。また、実際のマグマを使って火山噴火を再現することは難しいので、マグマの代わりとなる物質 (アナログ物質) を使用したアナログ実験も行っています。水飴やシリコンオイルなど、簡単に手に入れられる粘性流体を用いた減圧実験を行い、気泡合体タイムスケールを新たに提案しました。試行錯誤しながら自分で実験装置を作り、実験を実施・解析することができるのが醍醐味です。

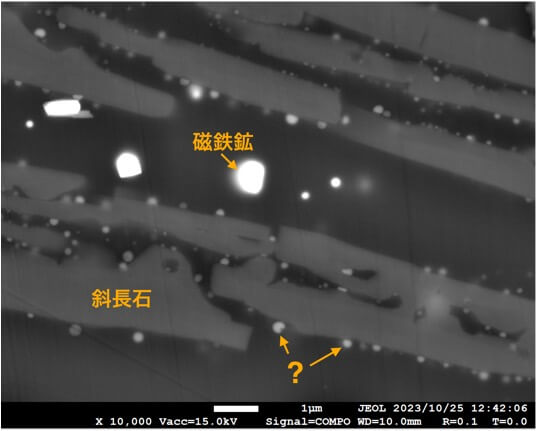

火山噴出物の組織観察を通し、マグマの結晶化過程も研究しています。溶岩や軽石といった噴出物には様々な結晶が含まれています。技術の発展により、今まで見ることが出来なかった結晶・ガラスまで見ることが出来るようになりました。例えば、右図はスコリアの電子顕微鏡写真です。灰色の斜長石の周りに、何か球状のお饅頭みたいな物体が付着しています。これは、そもそも結晶でしょうか? また、この物体は磁鉄鉱には付着してないのは、なぜなのでしょうか?