固体地球の多くの部分を構成している岩石は、地球の長い歴史の中でさまざまな運動を経験してきました。その運動をいろいろな手法を用いて理解し、固体地球の営みの背後に隠されている普遍的法則性を見つけ出すのが私たちの研究室の目的です。研究においては、従来の手法や考え方にとらわれない手法の開発、モデルや考え方の提出、天然から新しい法則性を示唆する事実を発見することが大変重要であると考えており、このことを意識した研究・教育を行っています。

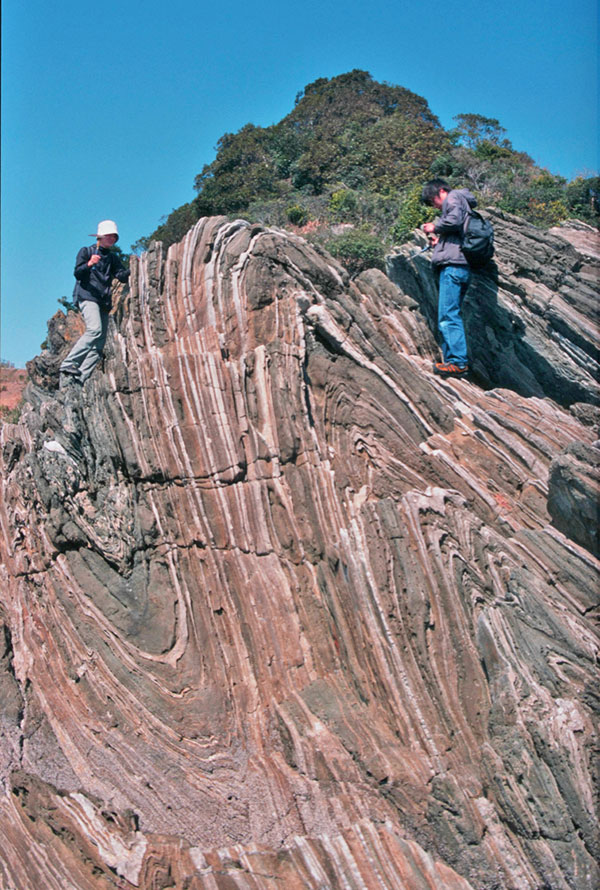

古来より不動の象徴と詠まれてきた大地も、20世紀後半には年間数センチメートルの単位で相対運動していることが明らかになりました。平行運動でなく相対運動であるということは、固体地球が伸びたり縮んだりしているということです。浅所においてはその歪みを断層という岩石の脆性破壊が担っていますが、深所では塑性変形が卓越しています。塑性変形する岩石では、鉱物どうしの化学反応や流体と岩石の相互作用などの様々な素過程が、岩石組織を形成していきます。

当研究室では、過去の深所で作られた岩石(変形岩、変成岩)を対象として、深所で実現されていた温度、圧力などといった状態量、およびそこで支配していた素過程を明らかにすることを目的としています。

岩石は主要10元素とその他の微量元素から構成されます。その量比には規則性があり、その規則性は岩石を構成する鉱物の種類と量比に、そして岩石の成因に関係します。すなわち対象が火成岩ならば起源となるマントルの違いやその後の分化の過程が岩石の化学組成を特徴づけますし、変成岩ならば変成作用における物質移動・同位体均質化が読みとれます。いずれも地下深部における現象で直接観察することが出来ませんが、それらを解明するために岩石を元素レベルに解像して目で見るのです。そして岩石が経験した事象を履歴として地史を編むのです。

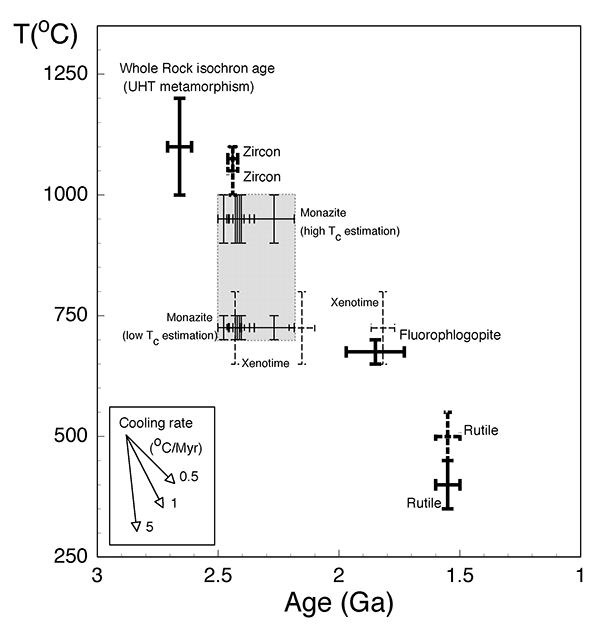

岩体の地史、そして地球の歴史を解明するためには、それぞれの現象が何時起こったのかも重要な情報になります。そのため放射性核種の崩壊を利用した年代測定を行う必要もあります。一連の岩石の組成変化から岩体の成長の様子を、そして年代測定で岩体形成の時期を特定して、履歴を明らかにするのです。

岩石成因を考察する上で、岩石の組織もまた重要な情報源です。分析値は、様々な情報を持った岩石の初生的特徴を定量化した結果ですので、分析の際に数値では表現できない情報を消去しています。岩石が成長した過程を残す組織、そしてその結果である組成、その両者を有効に矛盾無く体系立てることで岩石成因の真実は探られるのです。