雲の遥か上まで広がる宇宙空間に、電離圏 (Ionosphere) という電気伝導性のある気体が存在し、その密度や温度などが常に変化しています。この変化が「宇宙天気」です。晴曇霧雨といった地上の天気と同様、宇宙天気も我々の生活に深く関連し、GPS、無線通信、送電網といった社会インフラに地球規模で影響を及ぼします。それゆえ、世界各国が連携し宇宙天気予報を精力的に発展させています。本研究室では NASA や米国立大気研究センター NCAR、ドイツ大気物理研究所や航空研究機構 (DLR)、日本の宇宙天気予報センターなどと活発な国際共同研究を交えて、宇宙天気についての基礎研究と応用を 3 つの柱のもと行っています:①地球における大気圏・電離圏結合素過程の解明;②火星などの惑星における宇宙天気現象の解明、比較惑星研究の推進;③電離圏宇宙天気予報への応用。以下これらについて簡単にご説明します。

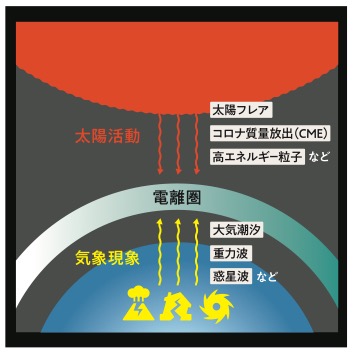

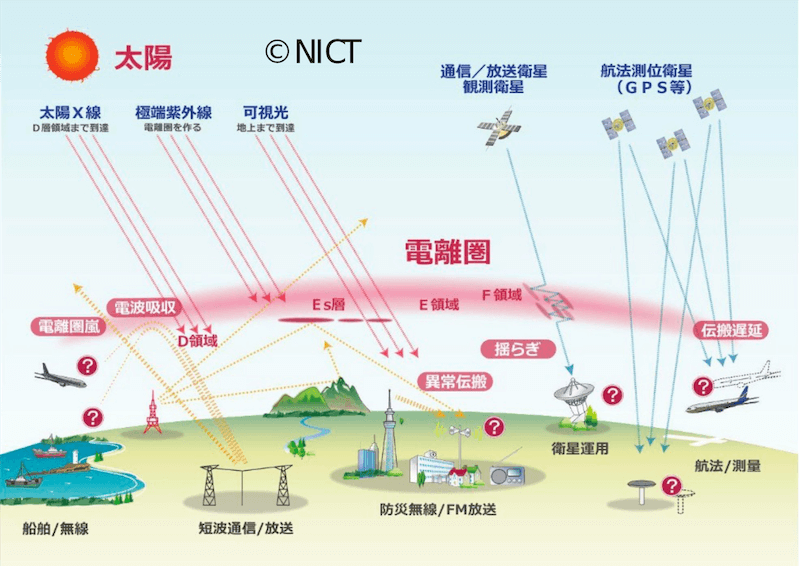

上空 70〜1000 km を占める電離圏は上からは太陽活動、下からは大気圏の様々な気象現象 (台風や津波、火山噴火や地震) による影響を受け、日々変動しています (右図)。この気象現象と宇宙天気の繋がりは近年大きく注目されている新研究領域。本研究室はこの繋がり (=大気圏・電離圏結合) の解明を目指し、様々な宇宙天気現象を研究しています。

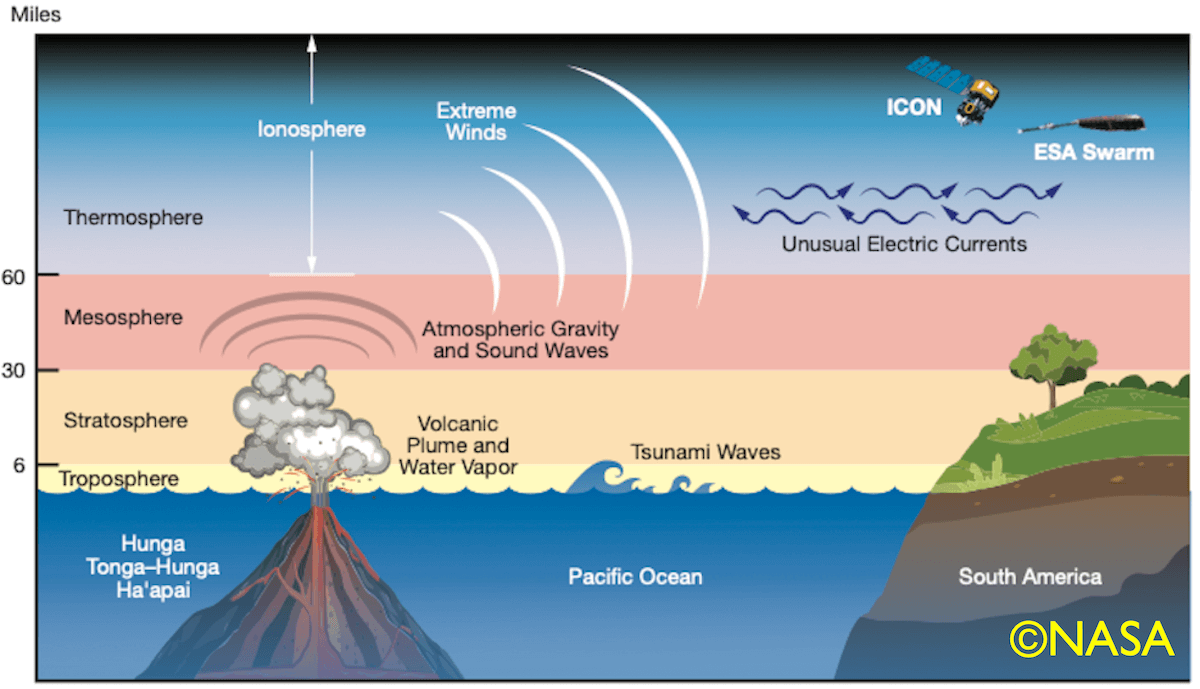

その一例が、2022 年 1 月 15 日のトンガ火山噴火時の大気圏電離圏結合現象です (下図)。噴火によって励起されたラム波や音波など大気波動が上方の電離圏まで伝播し、全球電離圏密度や構造を大きく擾乱させたことがわかりました。

大気圏・電離圏結合は火山噴火のような激しい現象のみならず、様々な時空間スケールで発生していることが最近の研究で明らかになってきました。例えば、熱帯域の対流活動が電離圏・熱圏中の重力波分布を左右することは本研究室が世界で初めて解明しました。また、対流圏温暖化やエルニーニョ気候変動などが熱圏循環や電離圏プラズマにどのような影響を与えているのか等の研究も活発に行われています。

研究にあたり、本研究室は主に NASA や ESA の衛星観測と、世界最先端の大気圏・電離圏結合モデルである米国大気研究センター (NCAR) の WACCM-X の数値シミュレーションを使用して国際共同研究を推進しています。

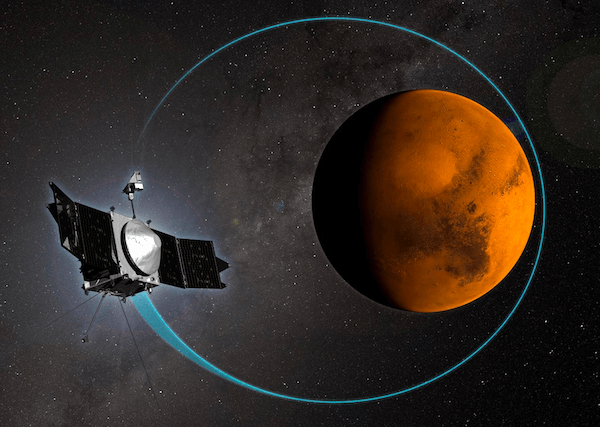

地球と同様、太陽系の他の惑星においても大気圏・電離圏結合に関する研究が行われています。本研究室では特に火星において、下層大気 (対流圏〜中間圏、高度〜100 km) が超高層大気 (高度100〜230km) に及ぼす影響を NASA の MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) 衛星を用いて研究しています。

火星大気は主に二酸化炭素で構成され (モル分率 95.32 %)、地球に比べ大気が非常に薄い (大気圧は地球の約 100 分の 1) という性質上、超高層大気は下層大気や宇宙空間から大いに影響を受けます。また、地球や他の惑星にはあるダイポール磁場がなく、南半球に過去の磁場の名残として非常に弱い地殻残存磁場が残っている程度なので、太陽風など宇宙空間からの影響を受けやすい状態です。

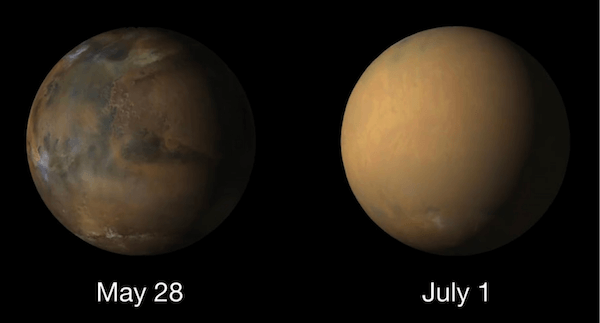

現在は火星の特筆すべき現象である下層大気で発生するダストストーム (砂嵐) が超高層大気に与える影響に着目していますが、今後は地球と同様、宇宙天気の影響も研究することで、包括的な理解を目指しています。

電離圏擾乱は通信衛星、長距離無線通信や GPS 精密測位、衛星軌道制御などに影響を及ぼすため (左図)、宇宙天気予報が社会から強く求められています。本研究室では、3 つの重要な宇宙天気予報要素について研究を行っています。(1) 船や航空などの無線通信に使われている HF 通信に大いに影響する電離圏突発 E 層 (Es) の構造特徴と発生機構;(2) 衛星精密測位に影響する電離圏のプラズマバブル (EPB) の発生特徴と発生機構;(3) 衛星軌道制御に直接関わる熱圏密度の急上昇。(1) と (2) は日本宇宙天気予報センターと名古屋大学と共同研究を行っています。

本研究室に興味のある方はどうぞお気軽にお尋ねください。また本研究室の様子は九大広報にも紹介されています、ぜひ参考にしてください。https://www.kyushu-u.ac.jp/f/55335/kyudaikoho128_web_2.pdf (15-17 page)