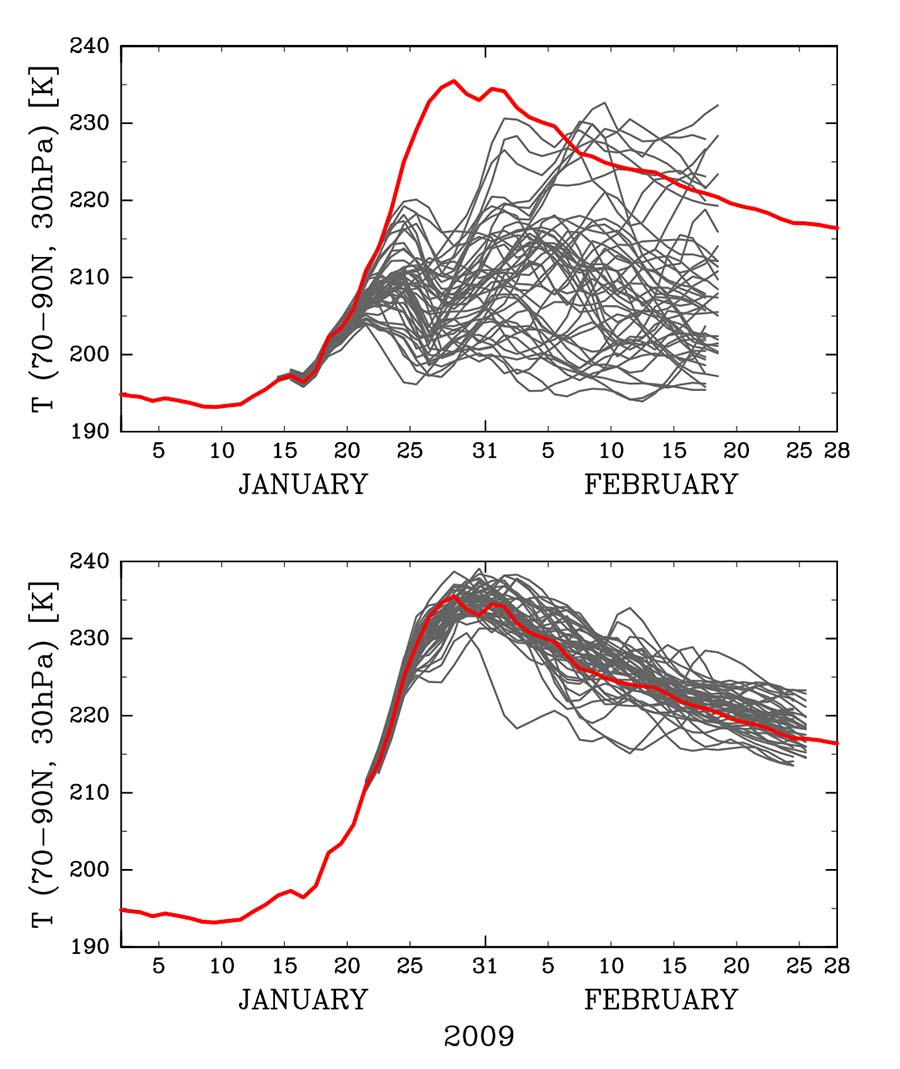

中層大気では、極域の成層圏の気温が数日のうちに数十度以上も急上昇する、「成層圏突然昇温」 (SSW) と呼ばれる特異な現象が起こることがあります。図1 はある冬の北極上空の成層圏気温の観測 (赤線) と、その予報結果 (細い黒線) を示しています。予報はわずかに異なる初期条件から開始した多数の予測群 (アンサンブル予報) を示しています。観測は 1 月中旬から下旬にかけて SSW が発生したことを示していますが、そのかなり前に開始された予報 (上段) では SSW のピークを捉えることができず、アンサンブルメンバー間で大きくばらついています。一方、発生直前に開始された予報 (下段) では、すべてのアンサンブルメンバーで昇温が正確に再現されています。したがって、この時点でこの SSW の時間発展が「予測可能」になっています。このような予測特性の変化 (予測可能性の変動) が、流れの特徴とどのように関係しているのか、また、他の領域の予測にどのような影響を与えているのかを調べることは、重要な研究課題です。

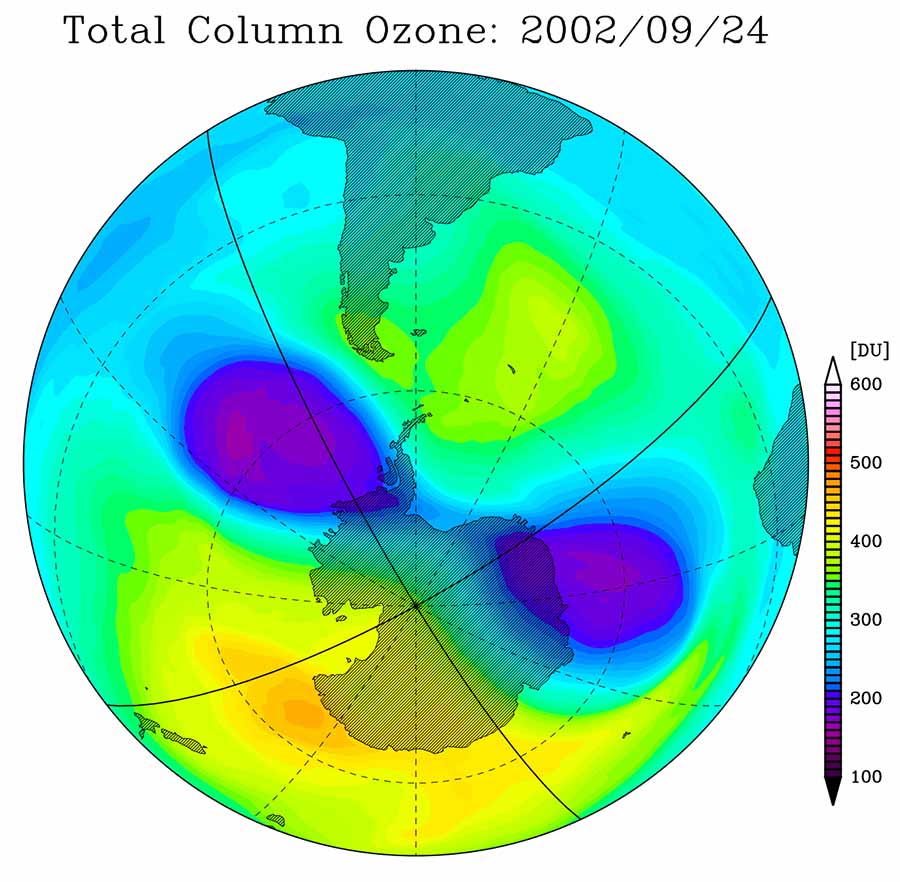

中層大気の循環は、力学、放射、化学の密接な相互作用を通じて成り立っています。図2 は、1980 年代以降、毎年春になると南極大陸全体を覆うように発達していたオゾンホールが、大気の力学的変動によって一時的に二つに分裂し (非常に稀な状態) 、縮小した様子を示しています。このような例を調べることで、大気化学や放射との相互作用についての洞察が得られます。大規模な流れの変化は、物質循環やその後の大気組成にどのような影響を与えるのでしょう?また逆に、大気組成や放射強制力の変化は、どの程度流れを変えるのでしょうか?地球システムの構成要素間の相互作用の強さを定量的に解明することで、地球環境をより詳細に理解することができるのです。

皆さんはいつも⸺お風呂で寛ぐ時、風を切って走る時、喫茶店でコーヒーにミルクを入れる時⸺流れの不思議を体験しています。でも、地球や惑星のスケールの流れは、お馴染みの風呂桶やコーヒーカップの中の流れとはひと味違います。その様な“惑星スケールの流れ”が「地球流体惑星力学」の対象です。

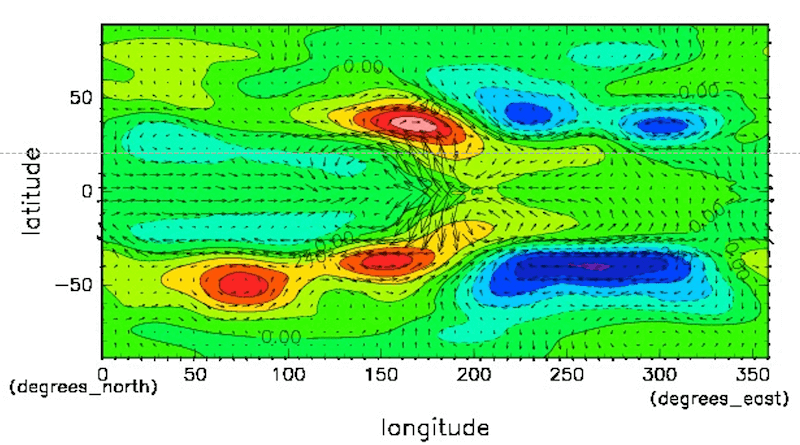

地球が丸いこと、そして地球が自転していることは、惑星スケールの大気運動のあらゆる局面で重要です。例えば赤道上で局所的に海面水温が高いと、その影響は地球の自転の影響で赤道に沿って東に伝わります。現実の地球は複雑な海陸分布がありますが、単純化した仮想世界を構成することにより、その振る舞いがよくわかります (図3)。

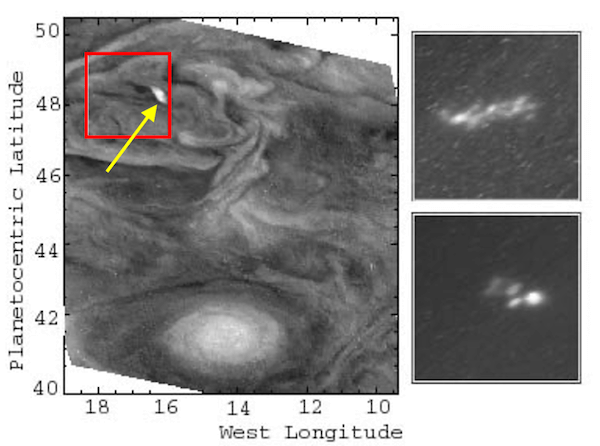

流れが上下に大きな広がりを持つと、物質が大きな圧力・温度の変化を経験する結果、「雲」や「雨」ができます。地球大気の雲や雨は皆さんも良く知っていますが、木星にも水蒸気・アンモニア・硫化水素から生じる雲があり雷が起こっていますし (図4)、土星の衛星タイタンにもメタンの積乱雲が起こります。これら地球以外の天体の雲には多くの謎が残されています。

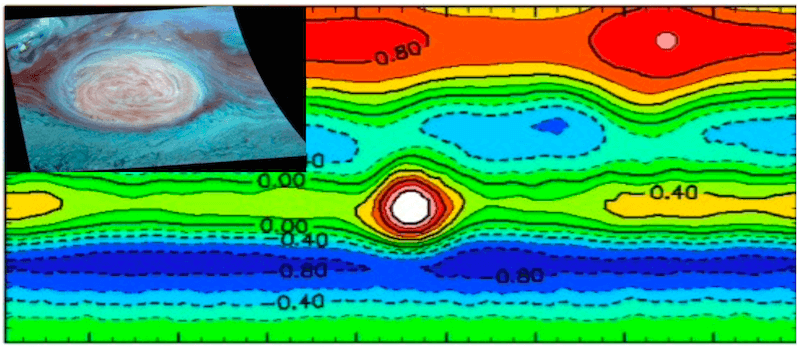

地球流体力学は、地球の大気と海の共通した仕組みを考えることから始まりましたが、その後、太陽系の他の惑星にも踏み出しました。例えば木星大赤斑は、地球の海の方程式である程度まで再現できます (図5)。しかし今や惑星は他の星の周囲にも発見され、それらは、太陽系の惑星よりもずっとバラエティに富んでいます。これら系外惑星の大気や海の様子も推測できるような「汎惑星流体力学」を作り上げることは、大きな夢の一つです。そして汎惑星流体力学は、太陽系の彼方の世界を知ることだけでなく、遠い過去・未来における我々の地球の姿を知ることにも役立つのではないかと私たちは考えています。