令和7年7月、大学院理学府化学専攻 博士後期課程3年の江原 巧さん、大学院理学研究院化学部門の宮田 潔志 准教授、恩田 健 教授らの研究グループは、『励起状態における対称性の破れが光物理特性を制御~ヤーン・テラー歪みによる励起状態の局在化を10フェムト秒の超高速分光で観測~』について、自然科学研究機構 分子科学研究所および総合研究大学院大学と共同でプレスリリースを行いました。

《研究の概要・ポイント》

光る分子や光をエネルギーに変える分子は、その「形」や「バランスのとれた対称性」によって性質が大きく変わります。最近の研究では、光を当てて分子が光エネルギーを得たあとに形がわずかにゆがむことで、光の強さや色が変わる現象が知られています。しかし、このしくみは珍しい金属を使った分子でしかあまり調べられていませんでした。

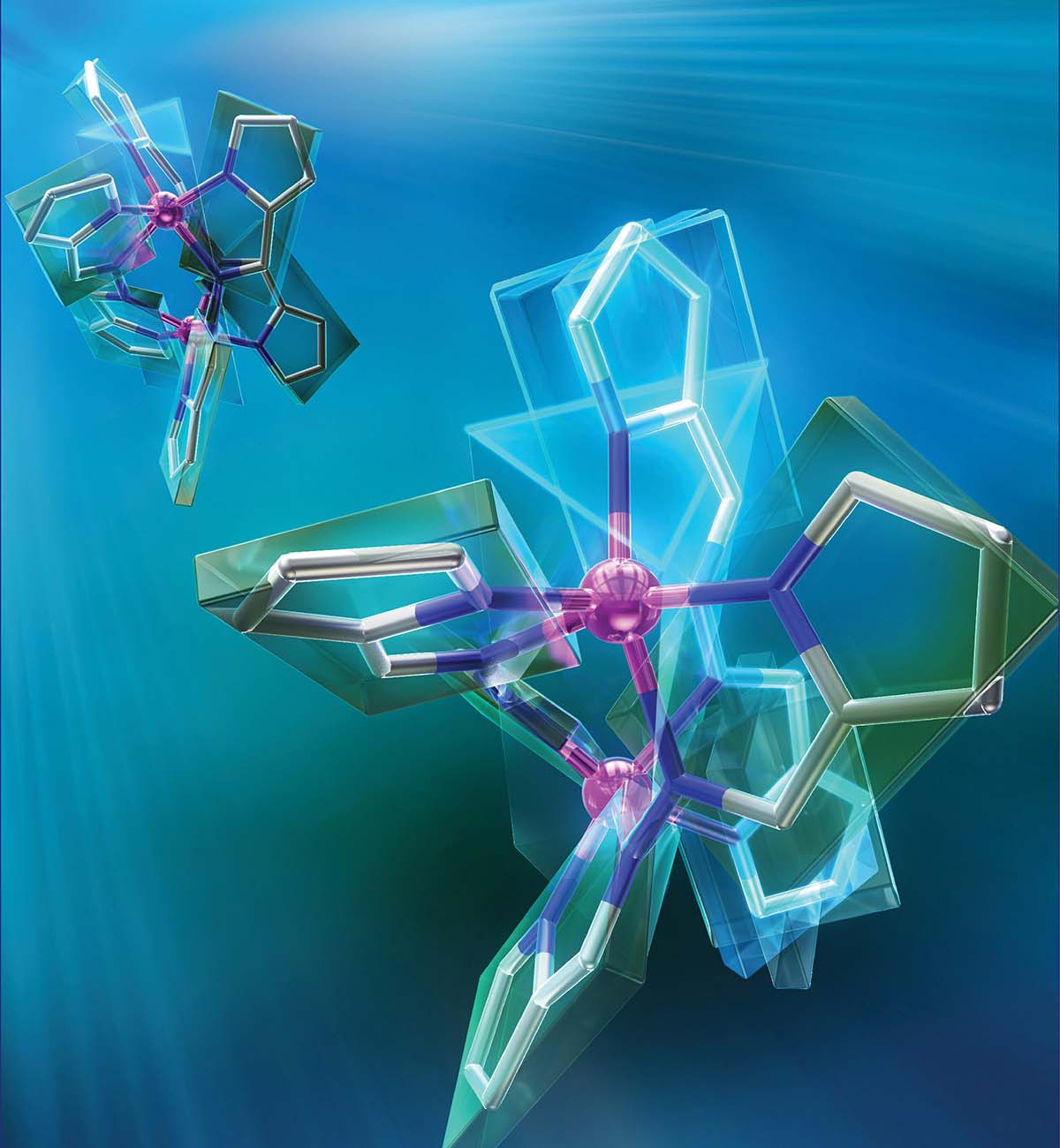

私たちは、アルミニウムという身近で環境にやさしい元素からできた、三重らせんの形をした分子に注目しました。そして、1秒の100兆分の1という非常に短い時間で分子の動きを計測しました。その結果、光を当てると分子の一部が平らに変形し、全体のバランス(対称性)が大きく変わることがわかりました。また、その瞬間に電子が分子の特定の場所に集まることも発見しました。

この研究で見つかった「光を浴びた瞬間の形の変化」と「光る性質の関係」は、アルミニウムのような豊富で安全な元素を使って、次世代のLEDや太陽電池をもっと効率よく、そして環境にやさしく作るための大事な手がかりになると期待されます。

※本イラストは、2025年6月17日発行の Journal of the American Chemical Society誌のSupplemental Cover (表紙)に採用されました!

江原さん:

今回の研究では、高い対称性を持つアルミニウム錯体が光を吸収した瞬間にどのように変形し、どのように電子が動くかを、フェムト秒の時間分解能で捉えることに挑戦しました。こうした現象を環境負荷の少ない元素系で明らかにできたことは、将来の材料設計に向けて非常に意味のある成果だと感じています。計測や解析には多くの試行錯誤が必要でしたが、共同研究者の皆さまのご助力と、先生方の丁寧なご指導のおかげで形にすることができました。この経験を糧に、今後も研究に挑戦していきたいと思います。

恩田教授:

私たちの身の回りには光るものがあふれています。しかし、そのほとんどは人工的に作られたもので、自然界で自ら光るものはごくわずかしかありません。その理由の一つに、ものが光るという現象、言い換えると、人間の眼に見える光( =電磁波)を発する現象が、他の化学的現象に比べて非常に高いエネルギーで起こっていることがあげられます。一般に、このような高エネルギー状態は非常に不安定であることから極短い時間に様々なことが起こり、それらを制御することが難しいわけです。一方で、このような高エネルギー状態をうまく利用できれば、植物の光合成のように光を利用してエネルギーを生産したり、高精細なフルカラーディスプレイを作ったりすることができるようになります。私たちのグループは、このような「ものが光る」という過程に興味をもち、それを実時間で見るための超高速分光装置の開発とそれに基づく光る過程の理解と応用に関する研究を幅広く行っています。

宮田准教授:

今回の研究は、材料合成のプロの小野先生、計測のプロの倉持先生をはじめとした日本中の研究者の方々との共同で成し遂げた成果です。複雑な実験データの解析が最も難しいところの一つだったのですが、江原君が持ち前の深い洞察力、粘り強さ、プログラミングの力などを駆使して乗り切ってくれました。実験が高度になってくるにしたがって、異なる専門性の研究者と対話できる計測・解析の専門家は昔以上に大事になってきているように思います。今回の成果は、まさに様々な範囲を基礎的な観点から学べる理学部化学科だからこそ達成できた成果だと言えると思います。変化が激しい21世紀だからこそ、“変化を味方につける力・専門性”を理学部化学科で身に付けませんか?理学部化学科には楽しいだけでなく、いろいろな将来への道を拓く力を鍛えることができます!

より詳しく知りたい方は・・・