令和7年6月に大学院理学府地球惑星科学専攻 博士後期課程2年 所司 歩夢 さん、大学院理学研究院地球惑星科学部門 町田 正博 教授、山口 正行 特任助教らの研究グループは、『新たな超解像度画像解析で発見! 星誕生直後の惑星形成の第一歩』のプレスリリースを行いました。

《研究の概要・ポイント》

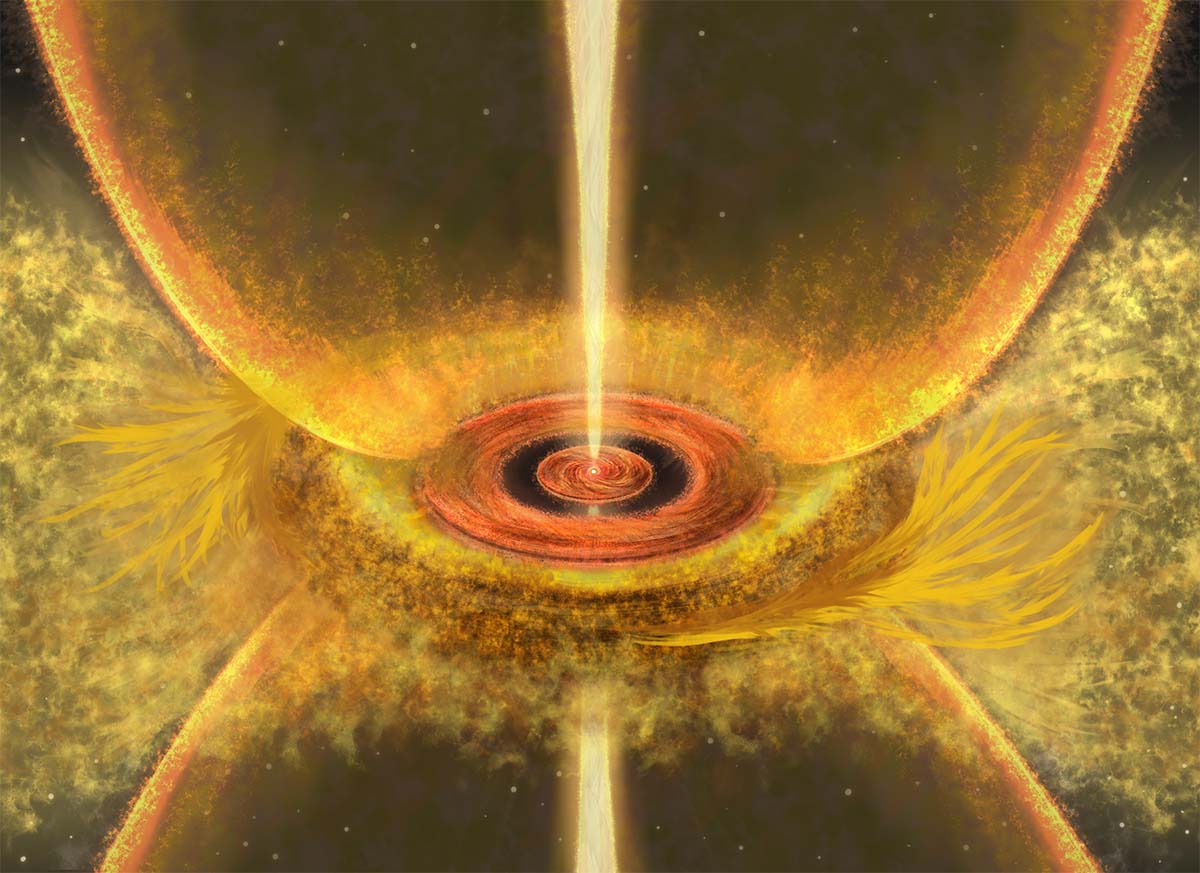

太陽のような恒星(星)の周りには、低温の分子ガスとちりで構成されている原始惑星系円盤が広がっており、ここが惑星の誕生現場であると考えられています。円盤中に惑星が存在する場合、その重力の影響で円盤内の物質が集まったり、押し出されたりすることで円盤に円環状や螺旋状などの特徴的な構造が現れます。すなわち、特徴的な円盤構造は形成中の惑星からの『メッセージ』とも言えるでしょう。しかし、このような構造がいつ、どのようにして出現するのかはこれまでよく分かっていませんでした。研究チームは、南米チリのアタカマ砂漠にあるアルマ望遠鏡の公開観測データに新たな画像作成法を適用し、へびつかい座の星形成領域にある78個の原始惑星系円盤を再解析しました。その結果、従来の約3倍の解像度で多数の構造を検出し、円盤の特徴的な構造が「星が誕生してから数十万年後」に出現することが新たに分かりました。この成果は、惑星がこれまで考えられていたよりも遥かに若い段階で誕生している可能性を示しています。

※この画像は、同じ惑星系形成進化学研究室の中村優梨佳さん(博士後期課程1年)によって作成されました

所司さん:

この度、我々の研究成果がプレスリリースという形で広く紹介されることになり、大変光栄に思います。本研究は、「惑星はいつ、どこで生まれるのか?」という、誰もが一度は抱く素朴で根本的な問いから出発しました。我々は「スパースモデリング」を応用した新たな画像解析手法を導入し、アルマ望遠鏡の膨大な観測データを再解析するという挑戦に取り組みました。多くの困難や試行錯誤を経る中で、科学的な視野の拡大と技術力が大きく広がったと実感しています。まるで宇宙に隠された惑星からの『メッセージ』を探し出すような感覚は、研究の醍醐味そのものであり、「惑星形成は、従来、考えられていたよりも早い段階から始まっている可能性がある」と本研究によって示されたときは、大きな喜びを感じました。天文学は、夜空を見上げた時にふと湧き上がる素朴な好奇心から始まる学問です。我々の研究成果を通じて、天文学が持つ知的な魅力や秘められた不思議を少しでも多くの方に感じていただき、天文学への『第一歩』となることを心から願っています。

町田教授:

研究を主導した博士2年の所司君は、もともと「スパースモデリング」という手法を使った超解像度画像解析に興味を持っていました。研究を進める中で、この手法が特に惑星の母体である「原始惑星系円盤」の観測データに対して大きな力を発揮することに気づきました。その後、観測、データ解析、理論の各分野の研究者と力を合わせて、驚くべき成果を生み出すことができました。今回の研究では、惑星の形成がこれまで考えられていたよりもずっと早い段階で始まっている可能性を示しています。これは、惑星がどのように誕生するのかを理解するうえで、大きな転換点となる発見です。所司君は、柔軟な発想と高い吸収力を持つ学生で、今後も意欲的に新しい挑戦を続け、重要な成果を上げてくれるものと期待しています。

山口特任助教:

「スパースモデリング」を応用した超解像度画像解析の研究は、新たな観測を行わずとも、既存の観測データの解像度を数倍に高めることで、これまで見えなかった天体構造を明らかにし、天体現象の解明にブレイクスルーをもたらす可能性があります。これは、私自身の博士論文でも中心的な研究テーマであり、当時はちょうどアルマ望遠鏡への応用の可能性が見え始めた時期でした。彼は学部生の頃からこの手法の原理に関心を持ち、研究テーマとして取り組んでおり、その手法をアルマ望遠鏡で得られた原始惑星系円盤の観測データに応用する研究を希望してきました。私たちはこれまで、進化段階ごとの円盤構造を統計的に調べる共同研究を進め、今回の研究では、「原始惑星系円盤において、いつ惑星が誕生しはじめるのか」、すなわち「惑星によって円盤に溝(ギャップ)構造が生じるのはどの進化段階なのか」という根本的な問いに対し、世界で初めて答えを提示する成果が得られました。本研究グループでは、このような最前線のテーマに学生が主体的に取り組める環境が整っています。もしご興味があれば、どうぞお気軽に声をかけてください。

より詳しく知りたい方は・・・