原子核をつくる陽子と中性子は、なぜ原子核という狭い空間にひしめき合っているのでしょうか?陽子と中性子のことをまとめて核子といいますが、これらは核力という強力な力[1] によって原子核の中に繋ぎ留められています。しかし、原子核や核力の性質について、その全貌はまだ明らかになっていません。身の回りにある全ての物質は、原子核と電子でできていることを考えると、原子核についてしっかりと理解しておくことは重要です。そこで、実験核物理研究室 (若狭 智嗣 教授、坂口 聡志 教授、寺西 高 准教授、市川 雄一 准教授、高峰 愛子 准教授、西畑 洸希 助教、庭瀬 暁隆 助教) では、原子核のスピン[2] や新しい超重元素[3] 、不安定な原子核[4] など様々な対象に対し実験的手法を用いてアプローチすることで、多方面から原子核のしくみを追究しています。今回は、そんな実験核物理研究室に所属されている物理学専攻の松藤 陽菜さんに自身の研究についてお話を伺いました。

九州大学伊都キャンパスには、加速器・ビーム応用科学センター (Center for Accelerator and Beam Applied Science, CABAS) が設置されており、タンデム加速器 (図1) をはじめとして、原子核の様々な性質を調べることができる設備が整っています。このような装置を使って実験を行っている学生は、理学部のある建物だけでなく、こちらのセンターへもよく行っているそうです。

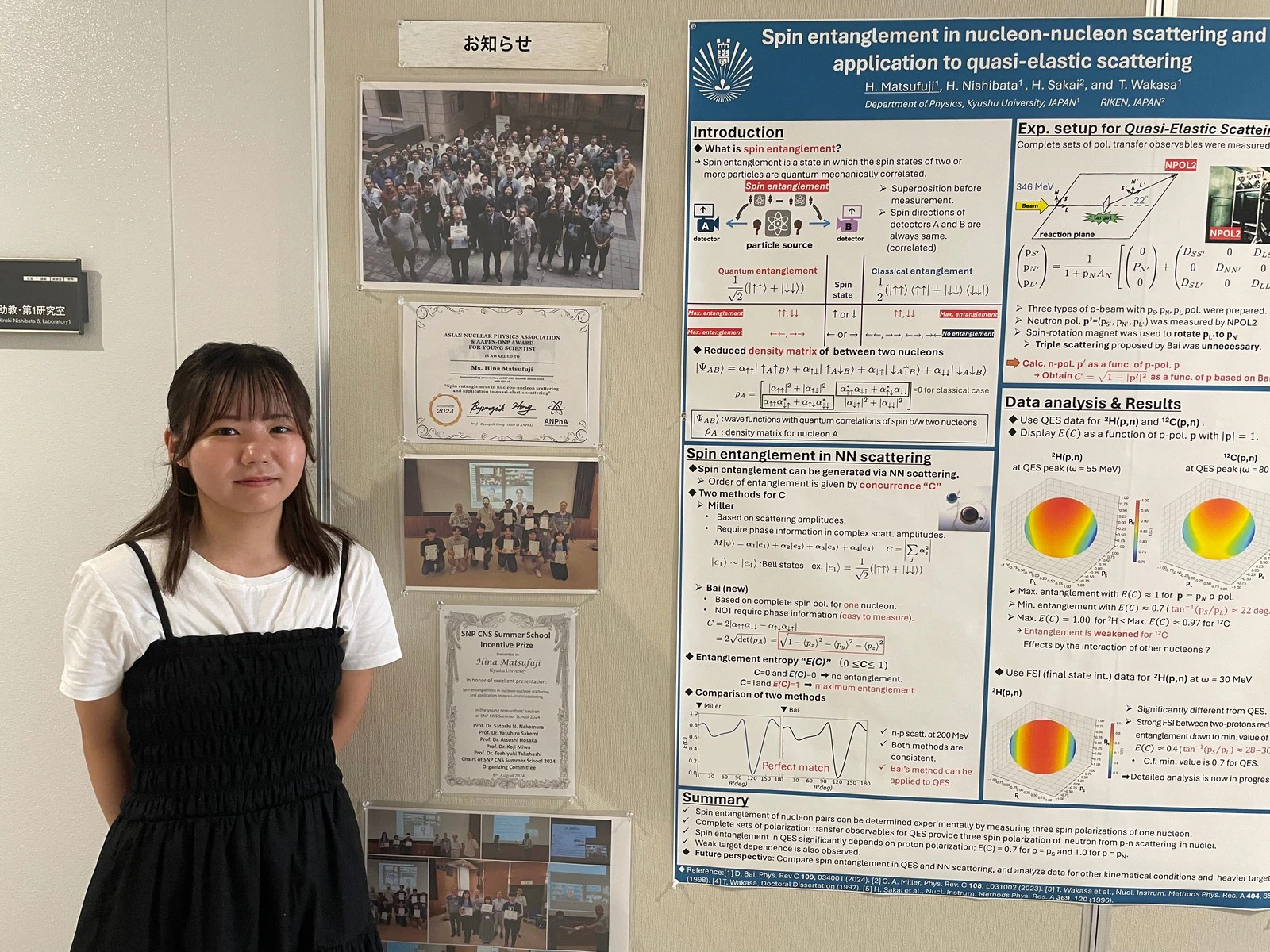

松藤さんは、大学院修士課程から九州大学に進学しました。学部生の頃は異なる分野の研究室に所属していたこともあって、現在は実験核物理研究室の他の大学院生とは少し違うテーマの研究を進めています。まず、2 つの核子が衝突して、元の進行方向から曲げられてしまうような状況を考えます。このような現象を散乱 (核子–核子散乱) といいます。核子も原子核や電子と同様にスピンをもっていますが、今回はこの核子–核子散乱が起こったときのスピンに注目してみましょう。量子力学に特有な性質の一つとして量子もつれ[5] という状態が知られていますが、核子–核子散乱によって、2 つの核子のスピンが量子もつれ状態になるのか?という疑問は、原子核物理学と量子情報科学の橋渡しとなる問題として注目されています。従来の研究では、核子–核子散乱により生じる量子もつれの程度を決定するためには、2 つの核子のスピンを測定する必要があるとされていました。しかし、最近の研究 (Bai, 2024) で、一方の核子のスピンのみを測定するだけで量子もつれの程度が分かる、新しい手法が提案されました。松藤さんは、実際の実験データを解析することで、この新しい方法の検証を行っているそうです。

核子–核子散乱で量子もつれが生じること自体が理学的に面白いテーマですが、この研究がさらに発展すると、量子コンピュータへの応用が可能かもしれません。量子コンピュータでは、量子ビット[6] の量子もつれの状態を維持することが計算性能の向上に重要です。一方で、原子核という高密度中での核子–核子散乱を通じて量子もつれ状態を詳しく測定したり、新しい指標を得たりすることで、量子もつれの破れや損失についての理解が深まる可能性があります。また、典型的な複雑な量子系である原子核は、量子コンピュータの適用対象としても期待されています。

量子もつれの程度を決定する新しい手法の検証は完全にはできていないので、計算や解析を進めて明らかにすることが今後の課題です。他にも、3 つの核子間にはたらく三体核力にも興味があるので、そのテーマも実験的に研究してみたいと思っています。

量子もつれの程度を決定する新しい手法の検証は完全にはできていないので、計算や解析を進めて明らかにすることが今後の課題です。他にも、3 つの核子間にはたらく三体核力にも興味があるので、そのテーマも実験的に研究してみたいと思っています。 元々スピンに興味があり、研究室の説明会で『原子核の構造を、スピンを駆使した実験で調べる』という話を聞いて面白そうだと思ったのでこの研究室を選びました。

元々スピンに興味があり、研究室の説明会で『原子核の構造を、スピンを駆使した実験で調べる』という話を聞いて面白そうだと思ったのでこの研究室を選びました。松藤さんは学部生の頃は、ハドロン[7] の理論やクォーク模型の研究をしている理論系の研究室に所属していました。修士課程から実験系の研究室へと分野を大きく変えたため、知らない分野の論文を批判的な視点をもちつつ読み進めるのはとても大変だったそうです。それに加えて、これまでデータ解析やプログラミングをしたことがなかったので、それらを習得するのはとても苦労したと松藤さんは話します。しかし、できなかったことができるようになったことや、研究室の先生と議論しながら手探りで研究を進めていって、誰も知らないことを解明するのはとても楽しく、やりがいを感じたそうです。

高校の物理で身の周りの現象が数式で表されることに面白さ感じ、もっと多くの現象を理解したいと思ったことが物理学科を選んだきっかけです。

高校の物理で身の周りの現象が数式で表されることに面白さ感じ、もっと多くの現象を理解したいと思ったことが物理学科を選んだきっかけです。  他大学から進学してきて、研究分野も全然違う分野へ進んだため、最初はついていけるかとても不安でした。でも、自分の努力次第でなんとかなる部分も多いということを実感しています。

他大学から進学してきて、研究分野も全然違う分野へ進んだため、最初はついていけるかとても不安でした。でも、自分の努力次第でなんとかなる部分も多いということを実感しています。

Note:

より詳しく知りたい方は・・・