マグマが冷えて固まり火山岩になるまでに何が起こったかは、火山岩に含まれる結晶の大きさや数、形態によって推測することができます。黒曜石を生み出す溶岩噴火については、これまで火山岩のどこを見ればそのような過去の出来事がわかるのか調べられてきませんでした。地球惑星科学専攻の佐野さんと寅丸教授は、北海道遠軽町白滝地域の十勝石沢溶岩を解析し、火山岩に含まれる微小な斜長石結晶の表面に発達する突起状の組織(プロジェクション)の長さや幅が、溶岩の内側と外側の冷却過程の違いを反映していることを明らかにしました。研究成果はJournal of Volcanology and Geothermal Researchに発表されました。

私たちが野外で目にする火山の石(火山岩)は、その成り立ちを自分自身に記録しています。岩石に含まれる結晶の大きさや数、形態を詳しく調べることで、マグマが冷えて固まり火山岩になるまでに何が起こったかを知ることができるのです。

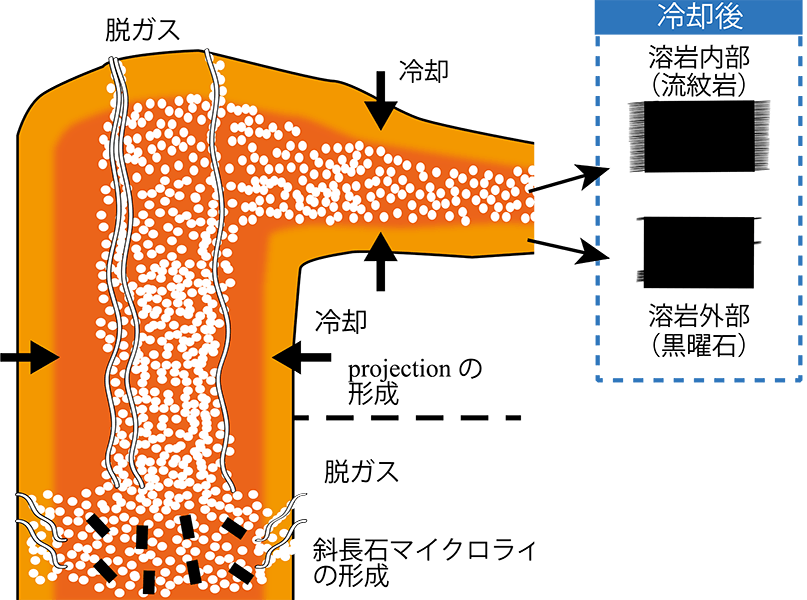

火山岩の仲間の一つに、黒曜石と呼ばれる、ほとんどがガラスでできている岩石があります。黒曜石は、粘り気の大きなマグマが噴火することで生み出されます。また、そのような粘性の大きなマグマが溶岩として噴火した際に、溶岩の外側に黒曜石の層、内側には流紋岩の層を形成することが知られています(図1)。この構造は岩石に含まれる気泡の量(発泡度)や結晶度の違いによって区別され、黒曜石は気泡や結晶をほとんど含まない一方で、内側の流紋岩は発泡度や結晶度が大きいという特徴を持ちます。

黒曜石を生み出す溶岩噴火について、これらの各層が経験した冷却過程の違いは、よくわかっていませんでした。そこで今回、北海道遠軽町白滝地域でおよそ220万年前に噴火した十勝石沢溶岩を研究材料として、溶岩に含まれる微小な斜長石の結晶(斜長石マイクロライト)に着目して解析しました。

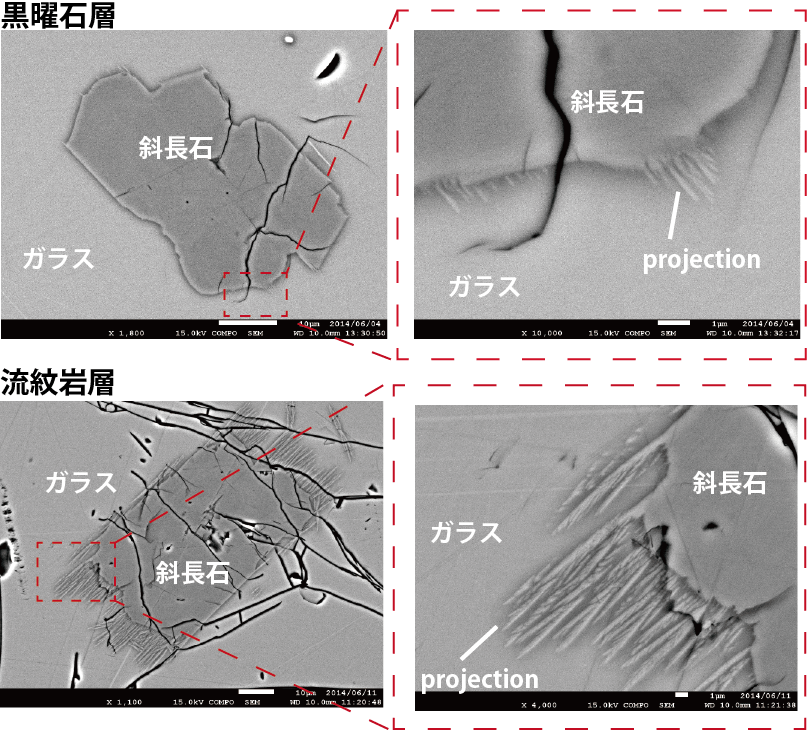

黒曜石を生み出す溶岩噴火以外の先行研究では、マグマの上昇や冷却過程の違いは、火山岩に含まれる結晶の形態や単位体積あたりの結晶数(結晶数密度)に反映されていました。そこで九州大学理学部所有の電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM)を用いて、斜長石マイクロライトの形態と結晶数密度を調べました。

解析の結果、黒曜石層と流紋岩層とでは、結晶数密度には大きな違いは見つからなかったのですが、形態には明確な違いがありました。それは、斜長石マイクロライトの表面に発達する突起状の組織(プロジェクション)に見てとれます(図2)。黒曜石に含まれるプロジェクションは、流紋岩に含まれるプロジェクションに比べてより短く、より間隔が狭くなっているという特徴を持っていたのです。

プロジェクション形態の違いは、果たして冷却過程の違いによるものなのでしょうか。それを確かめるため、結晶の成長に関する実験研究や結晶成長の理論式に基づき、黒曜石と流紋岩それぞれのプロジェクションが成長する速さや、成長にかかる時間を見積もりました。先ほどの解析データを代入して計算をしてみると、溶岩外側の黒曜石層のプロジェクションは、内側の流紋岩層のプロジェクションと比べて急激に成長し(成長速度が大きかった)、そして成長をすぐやめた(成長時間が短かった)という結果になりました。これは溶岩の外側(黒曜石層)が内側(流紋岩層)に比べて速く冷却されたという事実に対応します。 プロジェクションの形態差は、火道上部から地表での溶岩の冷却過程を正しく反映していたのです(図3)。

プロジェクションの形態差は、火道上部から地表での溶岩の冷却過程を正しく反映していたのです(図3)。

本研究によって、黒曜石を生み出す溶岩噴火時の溶岩の冷却過程の違いは、斜長石マイクロライトの形態の違いに反映されていることが明らかになりました。

今回発表された論文は、私が博士後期課程在籍時におこなった黒曜石溶岩の噴火過程に関する研究の一部をまとめたものです。ふと眺めていた電子顕微鏡の画像から あれ、黒曜石と流紋岩の層で斜長石の形態がなんか違うな

あれ、黒曜石と流紋岩の層で斜長石の形態がなんか違うな

と感じたのが研究のきっかけです。何気ないちょっとした気づきを追求していけるのは、研究の醍醐味であると感じています。後半は、忙しい中朝早くに起きて論文の審査者から寄せられたコメントへの返答を考えたり、何も気にせずに没頭できる休日を利用して論文の修正をしたりしましたが、無事国際誌に掲載することができてホッとしています。

より詳しく知りたい方は・・・