アルカンとイオン性界面活性剤を用いて作られる薄膜の固体化はこれまで困難とされてきたが、炭素鎖の長さが同じテトラデカンとTTABの混合溶液を減温処理することで、単分子の固体薄膜を作成することに成功した。塗装などの工業過程やナノテクノロジーなどに応用される膜形成のメカニズムの解明につながると期待される。博士2年の大冨さんらが、Colloid & Polymer Scienceに発表した。

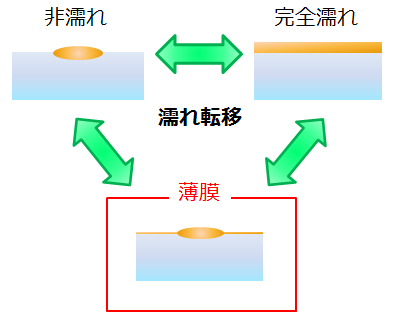

水溶液表面に油を垂らすと、中央に水滴のように固まるか、水溶液表面に均一に広がり膜をつくった状態となる。前者を“非濡れ”の状態、後者を“完全濡れ”の状態と呼ぶ(図1)。

膜の形成は表面被覆・塗装などの工業分野をはじめ生物化学やナノテクノロジーの分野においても重要であるため、濡れと非濡れに関する研究が多く行われてきた。そんななか、水滴のような固まりと表面を覆う薄い膜が同時に形成される、濡れと非濡れの中間の状態が存在することが分かってきた(図1)。

濡れと非濡れの中間の状態は“薄膜”と呼ばれ、濡れと非濡れのどちらの状態にも移れるその性質から、膜形成や濡れと非濡れを分けるメカニズムを解明するための重要な手がかりになりうる。

薄膜は油にイオン性界面活性剤を混ぜることで人工的に作ることができる。非濡れの状態では、油内部の分子が油自身を引っ張って表面積を小さくしようとしているが、界面活性剤にはこの表面積を小さくしようとする力を弱める働きがあり、薄膜の作成が可能となる。

こうして作成した薄膜の性質を調べるためには、光を使った解析がしやすいように、液体である薄膜を固体化することが望ましい。

しかしこれまでイオン性界面活性剤を用いて作った薄膜では、界面活性剤の親水イオン同士が反発してしまい固体化することができなかった。

この問題を解決するために、大冨さんらは油の一種であるアルカンが常温で界面活性剤分子の間に無秩序に入り込む性質に着目した。

このアルカンの性質は、イオン性界面活性剤の親水イオン同士の反発を抑え、アルカン分子とイオン性界面活性剤の混合溶液でできた薄膜の温度を下げていけば固体化できるはずである。

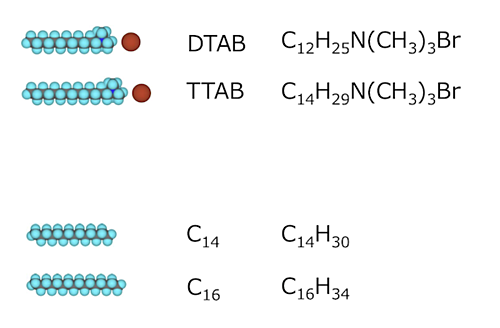

そこで2種類のアルカンと3種類のイオン性界面活性剤を候補にあげ、それぞれ1種類ずつを組み合わせて薄膜の固体化を試みた。

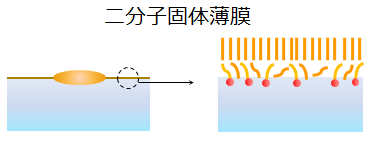

まず、アルカンの1種ヘキサデカンと界面活性剤DTAB(ドデシルトリメチルアンモニウムブロマイド)の混合溶液を減温したところ、予想通り膜を固体化することができた。しかしこの固体膜をよく調べてみると、表面をヘキサデカンのみでできた固体膜が覆っており、その膜の下でヘキサデカンとDTABでできた薄膜は液体のままであった(図2)。

これでは界面活性剤の濃度を変化させて膜の構造をコントロールできるという利点を活かすことができない。アルカンと界面活性剤が混ざった状態で固体化できなかったのはなぜなのだろうか?

アルカンとイオン性界面活性剤はそれぞれ炭素の鎖のような構造をもっているが、ヘキサデカンの鎖の長さ(16)に対してDTABの鎖の長さ(12)が短いため(図3)、ヘキサデカンだけが押し出されて固まってしまったのが、二分子の固体薄膜になった原因だと考えられた。

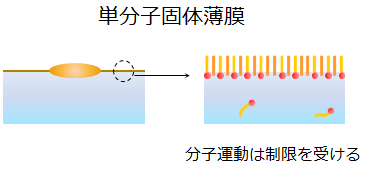

そこで鎖の長さ14のテトラデカンと、同じく鎖の長さが14の界面活性剤TTAB(テトラデシルトリメチルアンモニウムブロミド;図3)の組み合わせで実験したところ、単層の固体膜の作成に成功した(図4)。

以上の結果から、薄膜を単層で固体化するにはアルカン分子が界面活性剤の反発を抑え、かつアルカンのみの凝固作用が起こらないような条件を整えることが重要であることが分かった。

大冨さんは「今後は薄膜の液体状態から固体状態への変化に伴う、対イオンの吸着の様子や膜の粘弾性の変化に注目した研究を行う予定である」と話す。

——この実験を行う上で、どんな苦労や発見がありましたか?

「この研究では室温よりだいぶ低い温度条件で実験を行っていますので、実験を開始した当初は実験セルの観察用の窓が曇って測定が大変でした。そんな時に研究を助けてくれたのが界面活性剤入りの曇り止め。学問と実生活のつながりを感じさせてくれた瞬間でもあります。」

より詳しく知りたい方は・・・