生物は、たとえ同じ種だとしても、みんな少しずつ形や成長の仕方がちがう。中道特任助教は、この成長の違いが食べるものと食べられるものの共存をもたらすことを示した。

世の中のほとんどの生物は、何か別の種を食べ、別の種に食べられている。ではなぜ多くの生物が食べすぎなどで絶滅せずに共存しているのであろうか?

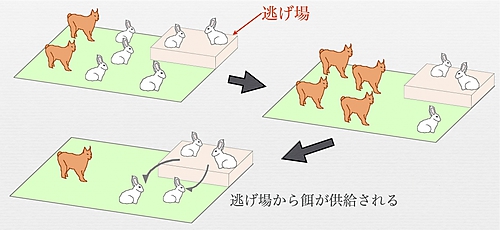

古くからの研究で、餌を見つけやすい所と見つけにくい所が同じ場所にあるなど、食べられすぎず、かつ餌がなくならない仕組みが重要であることが分かっている。

これらの研究では、食べるものも食べられるものも、みんな同じスピードで成長すると考えていた。しかし実際には、同じ種の生物だとしてもみんな少しずつ成長の速さが違っている。

たとえば同じ種の昆虫でも、ある個体は速く成長するが、ある個体は成長に時間がかかる。いま、この昆虫Aを食べる別の昆虫Bがおり、昆虫Aの体が大きいほど昆虫Bは昆虫Aを見つけやすいとする。同時に成長しはじめても、成長の速いと体が大きいために昆虫Bに食べられるが、成長が遅いと食べられずに成長する可能性が高くなる。すると、昆虫Aは絶滅せずに子どもを残せるので昆虫Aは絶滅せず、その子どもが餌となるので昆虫Bも生き残る。

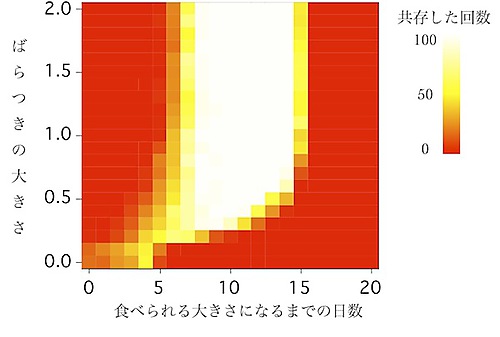

このように、成長の速さのばらつきが大きいと、食べるもの(昆虫A)も食べられるもの(昆虫B)も共存できるはずである。逆にばらつきが小さいと、昆虫Aはみんな同じスピードで成長して、みんなが同じように昆虫Bに食べられてしまうため、絶滅しやすくなってしまうかもしれない。

中道さんはこの予想を確かめるため、成長の速さのばらつき(個体差)をかえてコンピュータ・シミュレーションを行った。すると、図のようにばらつきの小さい時にはどちらも絶滅してしまうが、ばらつきが大きくなると食べるものも食べられるものも共存することが明らかとなった。

今後は、個体ごとの少しずつの違いも考慮して、食べるものと食べられるものの共存に何が重要なのか、より詳しい研究が期待される。

より詳しく知りたい方は・・・